11月22日,中国科学院、中国工程院2019年新当选院士结果公布。北京大学7名教师入选,入选人数为全国高校第一。北京大学物理学院高原宁教授、北京大学前沿交叉学科研究院汤超教授、北京大学数学科学学院张继平教授、北京大学化学与分子工程学院张锦教授、北京大学信息科学技术学院彭练矛教授新当选为中国科学院院士。北京大学人民医院胸外科主任王俊、北京大学第三医院血管医学研究所研究员董尔丹新当选为中国工程院院士。至此,北京大学现有中国科学院院士83人,中国工程院院士18人。

与此同时,还有7位北大校友入选:1980级医学部校友王松灵、1983级数学系校友郑泉水当选为中国科学院院士。1981级计算机科学技术系校友樊文飞当选为中国科学院外籍院士。1985级计算机科学与技术系校友孙凝晖、1978级医学部校友田伟、1982级无线电物理专业校友李贤玉当选为中国工程院院士。1981级计算机科学与技术系校友丛京生当选为中国工程院外籍院士。

北大新当选院士风采之北大教师

(按中国科学院《2019年新当选中国科学院院士名单》、中国工程院《中国工程院2019年当选院士名单》排序)

高原宁,1963年出生。1979—1989年在北京大学物理系学习,1983年获学士学位,1989年获博士学位。1989—2000年分别在中国科学院高能物理研究所、英国Royal Holloway University of London、美国University of Wisconsin at Madison从事粒子物理实验研究,2000年入选清华大学“百人计划”,组建粒子物理实验团队参加大型强子对撞机(Large Hadron Collider,LHC)上LHCb实验的国际合作。2002年获国家杰出青年基金资助。

领导LHCb国际合作中国组在强子谱学研究上做出重要成果。2015年首次发现五夸克粒子,被国际著名科学杂志评为年度物理学重要进展。2017年发现双粲重子,入选“2017年度中国科学十大进展”。

2004—2018年任清华大学高能物理研究中心主任。2018年到北京大学工作,现任核物理与核技术国家重点实验室主任、物理学院院长。

汤超,1986年获芝加哥大学物理学博士学位。2001年受李政道先生委托,创立北京大学理论生物学中心。2003年至2011年任北大物理学院长江讲座教授。2011年全职到北大工作,任北京大学讲席教授,前沿交叉学科研究院执行院长、定量生物学中心主任,北京大学-清华大学生命科学联合中心学术委员会主任。

汤超在统计物理、复杂系统、物理生物学和系统生物学等领域做了许多开创性工作,其中有不少已被写入教科书。他多年来致力于用物理学思想方法研究生物问题,探索生命系统中的定量规律和设计原理。他还在国际上担任一些重要学术职务,包括丹麦波尔研究所科学顾问委员,Reports on Progress in Physics编委,美国物理学会物理生物学奖(Delbruck Prize)评奖委员会主席。

张继平,1989年起先后赴美国、 德国学习工作,1995年回国。在当代模表示论的研究中取得杰出成就,主持参与国家自然科学基金委重点项目和国家重点基础理论研究计划(973), 主持“群表示论”重点国际合作计划(中、美、德、日、丹麦等国), 多次担任国际会议主席,担任世界数学家联盟发展与交流委员,是具有重要国际影响的数学家。

作为院长, 张继平带领北京大学数学科学学院在建设世界一流学科的道路上迈出坚实步伐。在基地建设、开放实验室建设、国家重点学科、国家一级学科、国家级重点科研项目等方面都名列全国数学院系第一,数学科学学院还荣获国家优秀教学成果特等奖,在国内外产生重要影响。

张锦,北京大学博雅特聘教授,国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、英国皇家化学学会会士。他长期在纳米碳材料的物理化学领域开展研究工作,坚持探索碳纳米管等纳米碳材料的结构控制生长规律,发展纳米材料结构与物性的谱学表征方法,通过催化剂的设计,突破了碳纳米管结构控制与高效生长的难题,推动了我国纳米碳材料基础研究的进步。

目前,张锦在Nature和Nat. Mater.等刊物已发表论文260余篇,论文他引12450余次,授权专利30余项,已荣获国家自然科学奖二等奖(两项)、全国优秀博士学位论文指导教师、中国化学会青年化学奖、教育部“新世纪优秀人才资助计划”、北京大学“十佳”导师等奖励。

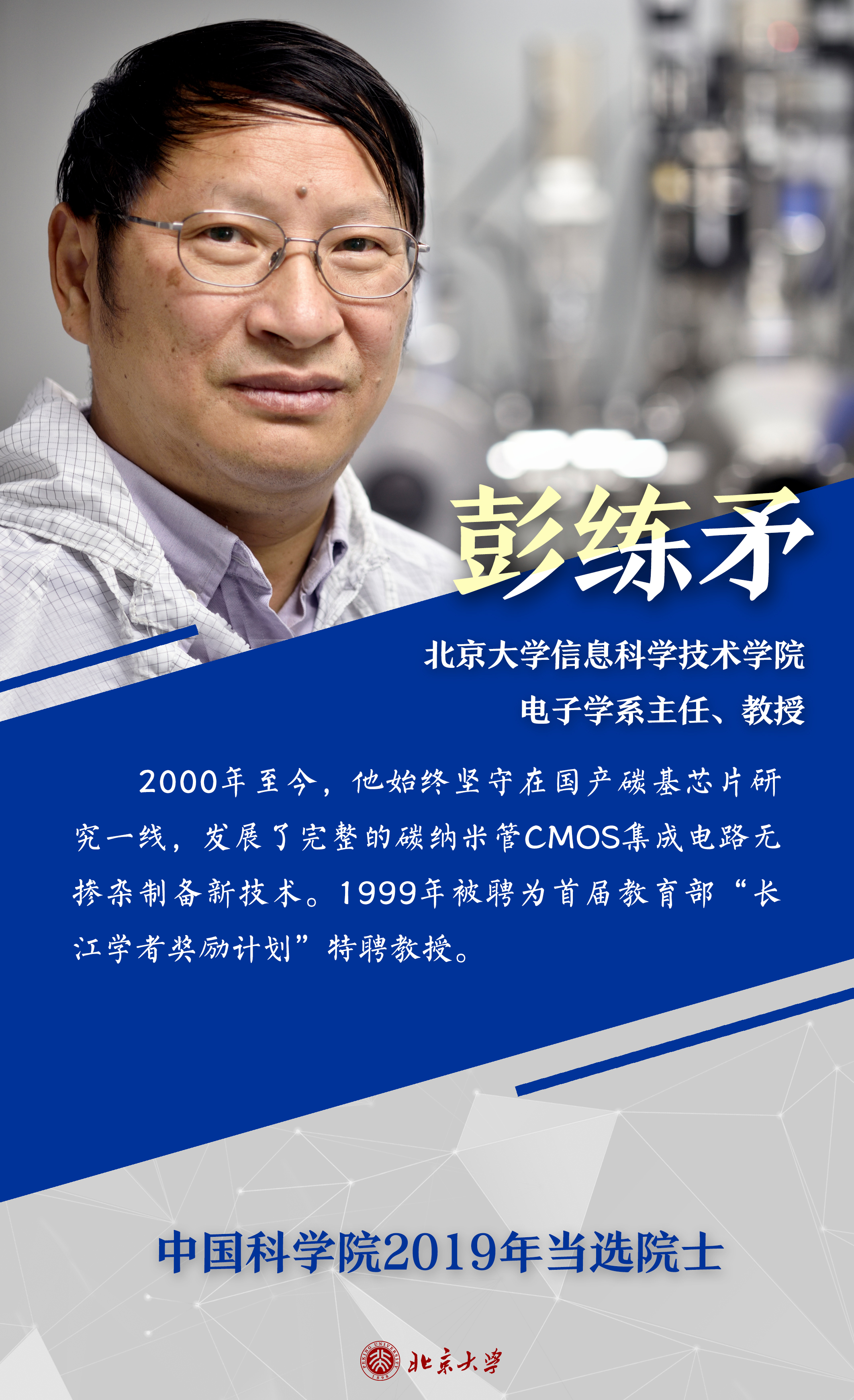

彭练矛,主要研究领域为电子显微学和碳基电子学。在电子显微学领域,发展了可以精确处理一般材料体系反射和透射电子衍射、弹性和非弹性电子散射的理论框架;建立了确定材料结构所需的重要参数库。在碳基电子学领域,发展形成了整套碳基CMOS集成电路无掺杂制备新技术。采用不同功函数的金属作为电极,实现了碳管理想的欧姆接触,解决了制备性能超越硅基晶体管的碳管CMOS晶体管这一世界难题;利用钇可与碳纳米结构形成完美浸润,获得了高质量的超薄氧化钇栅介质层。在此基础上,首次制备出性能接近理论极限、栅长仅5纳米的碳管晶体管,综合性能超过硅基器件十余倍。

相关工作获2010年和2016年国家自然科学二等奖,入选中国高等学校2000年和2017年十大科技进展,2000年中国基础科学研究十大新闻,2011年中国科学十大进展。2015年荣获第四届首都科技盛典-推动“北京创造”的十大科技人物称号;2018年获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。

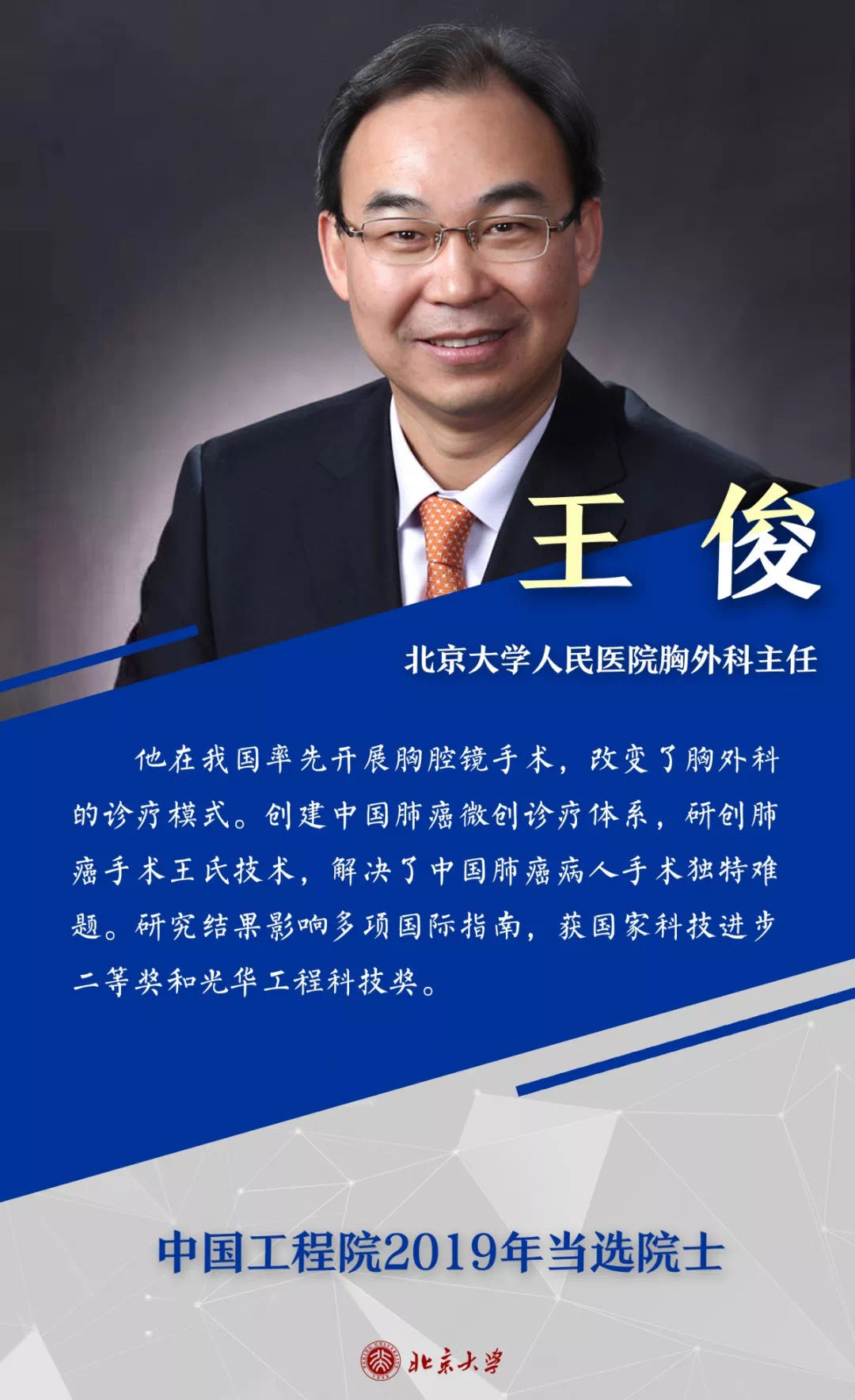

王俊,34年如一日坚持在临床一线工作,从事胸部微创手术和肺癌研究27年。1997年荣获国际胸心外科学界最高青年奖Graham Fellowship(每年全世界仅一人),先后在美国芝加哥大学、麻省总医院、梅奥医学中心等单位学习工作。

在中国最早成功开展电视胸腔镜手术,探索出绝大多数胸腔镜手术的中国术式,并一直在手术例数和难度上居领先地位。连续25年举办全国胸腔镜手术学习班,培训了我国早期80%以上的胸腔镜医师,主持制订了胸腔镜手术国家规范,引领中国胸外科完成了从传统开胸到现代微创的转型升级。创建中国肺癌微创综合诊疗技术体系,研创出被《柳叶刀 肿瘤》杂志封面文章命名的“王氏技术”,解决了中国肺癌手术的独特难题,推动了我国肺癌微创手术的普及。针对早期肺癌的系列创新研究成果被写入多项国际指南,使我国肺癌的早诊早治水平位居国际前列。先后获国家科技进步二等奖、中国工程院光华工程科技奖及中央保健工作先进个人奖等。发表论文380余篇,中英文专著14部。

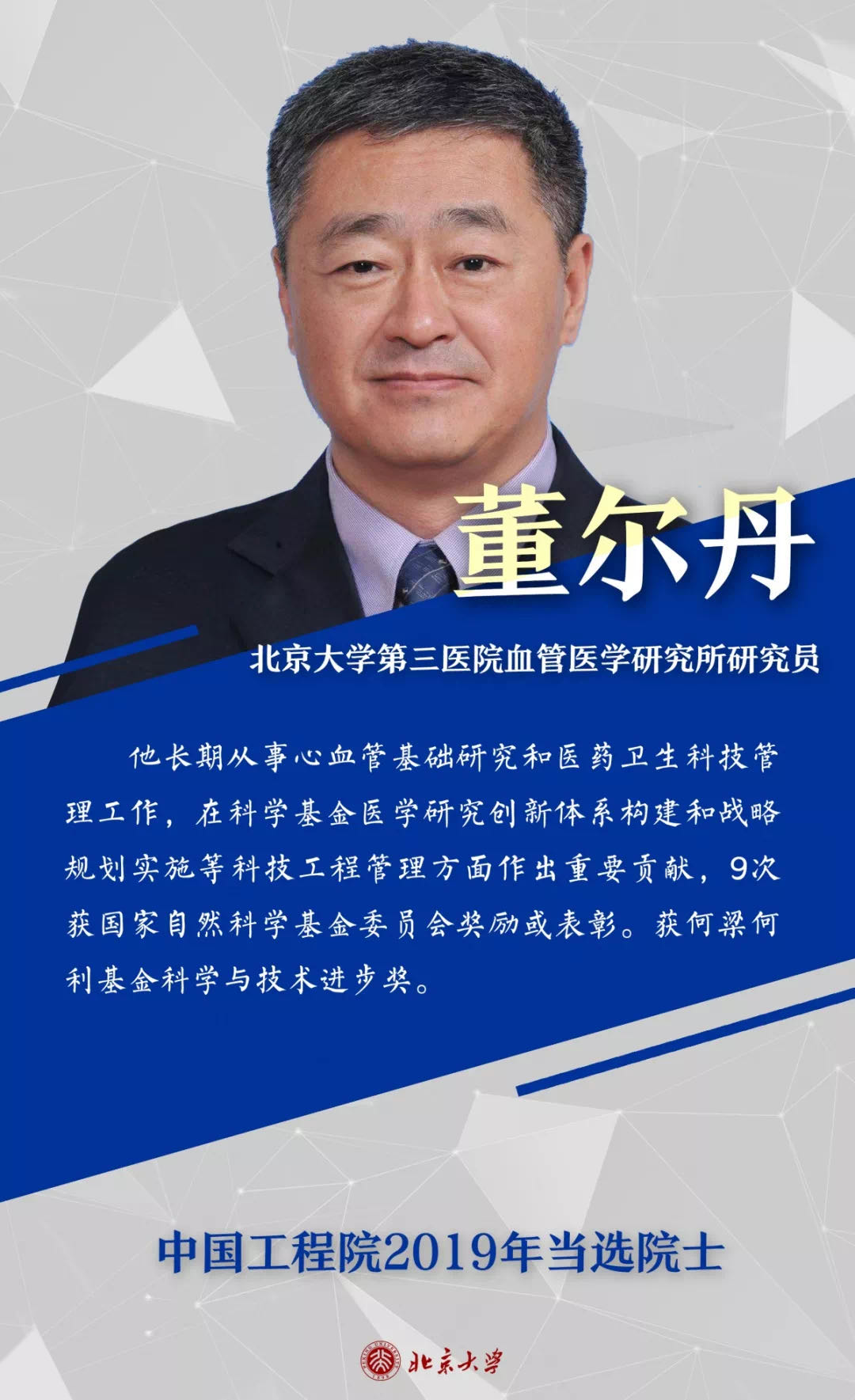

董尔丹,1983年毕业于原内蒙古医学院医学系,1994年博士毕业于原北京医科大学,1995年—1999年美国罗切斯特大学博士后研修,长期从事交感/肾上腺素受体对心血管功能调控机制研究。2000年—2017年在国家自然科学基金委员会从事科技管理工作,曾任医学科学部首任常务副主任。2017年年底至今,担任北京大学第三医院血管医学研究所研究员、北京大学心血管研究所所长、分子心血管学教育部重点实验室主任。

曾主持国家自然科学基金和国家科学技术学术著作出版基金,发表学术论文130余篇。在科学基金医学研究创新体系构建和战略规划实施等科技工程管理所作贡献等,9次获国家自然科学基金委员会奖励或表彰。获何梁何利基金科学与技术进步奖,享受国务院政府特殊津贴。

北大新当选院士风采之北大校友

(按中国科学院《2019年新当选中国科学院院士名单》、中国工程院《中国工程院2019年当选院士名单》排序)

王松灵,1962年出生。首都医科大学教授/主任医师,博士研究生导师。现任首都医科大学副校长, 首都医科大学口腔转化医学研究所所长。1980-1984年就读于北京大学医学部获学士学位;1989年毕业于北京大学医学部获博士学位。2001年获国家杰出青年科学基金, 2013年入选北京市政府北京学者计划。中华口腔医学会副会长、中华口腔医学会口腔生物医学专业委员会首任主任委员、中国抗衰老促进会副会长、中国高等教育学会口腔医学教育研究会理事长。

发表SCI论文128篇,其中通讯作者SCI论文98篇,包括PNAS, Blood, Stem Cells, J Dent Res等,英文review article 7篇,主编专著及教材8部。第一完成人获2003及2010年国家科技进步二等奖两项、北京市及卫生部科技进步奖12项,2017年获吴阶平医药创新奖,国际权威口腔医学奖IADR/AADR颁发的威廉盖茨(William J. Gies)奖、《JDR》最佳封面论文奖、国际再生医学及干细胞奖,为全国百篇优博论文及北京优秀博士论文指导教师,全国优秀科技工作者,卫生部有突出贡献中青年专家。承担国家杰出青年科学基金、国家973、863课题、国家自然重点项目等课题。主要研究方向为唾液腺疾病的诊治及基础研究、牙发育和再生研究。

郑泉水,1961年出生。固体力学和微纳米力学专家,现任清华大学工程力学系教授、“清华学堂人才培养计划”钱学森力学班首席教授、微纳米力学与多学科交叉研究中心主任、深圳清华大学研究院超滑技术研究所所长。

1982年获江西工学院(现南昌大学)学士学位;1983-1985年就读于北京大学数学系获硕士学位;1985年获湖南大学硕士学位;1989年获清华大学博士学位。1990-1993年在英国、法国和德国访问研究。1995年获国家杰出青年科学基金,2000年入选教育部长江学者特聘教授。2011-2015年任中国力学学会副理事长,Acta Mechanica Sinica和《力学学报》主编。

2004年和2017年作为第一完成人分别以《张量函数表示理论与材料本构方程不变性研究》和《范德华层状介质的滑移行为和力学模型》研究成果获得国家自然科学二等奖。负责清华学堂钱学森力学班十年来,创建了拔尖创新型本科人才培养模式并取得了显著成效,2018年获国家级教学成果一等奖。

樊文飞,英国爱丁堡大学信息学院主任教授, 英国爱丁堡/苏格兰皇家科学院院士,欧洲科学院院士 (Academia Europaea), 美国计算机协会会士(ACM Fellow),长江学者。国内任职北京大数据科学与脑机智能高精尖创新中心首席科学家, 北京航空航天大学大数据科学与工程国际研究中心主任、国务院侨办海外咨询专家。1981-1985年就读于北京大学计算机科学与技术系获学士学位;1985-1987年就读于北京大学计算机科学与技术系获硕士学位,任职爱丁堡大学前为美国贝尔实验室科学家。

曾获得欧洲研究委员会ERC Advanced Fellowship (2015)、 英国 Roger Needham 奖(2008)、海外杰出青年学者(2003)、美国 CAREER Award(2001), Elsevier网络科学刊物年度最佳论文和最杰出作者奖(2002),以及数据管理四大国际顶级会议的时间检验奖和最佳论文奖: Alberto O. Mendelzon时间检验奖/ACM PODS十年最佳论文奖 (2010和2015), ACM SIGMOD (2017)、VLDB(2010)和 ICDE(2007)最佳论文奖。

目前主要研究领域为数据库理论与系统, 包括大数据、数据质量、数据集成、分布式查询处理、查询语言、推荐系统、 社会网络查询与分析,与Web服务等。

孙凝晖,1968年出生。1989年毕业于北京大学计算机科学与技术系,随后进入中科院计算所攻读硕士学位,1992年硕士毕业后留所工作,1995年攻读在职博士,1999年获工学博士学位。1997年至2000年先后担任计算所智能中心研发部副主任、主任,2000年至2005年任国家智能计算机研究开发中心主任, 2005年至2009年先后担任计算所系统结构研究部主任、计算机系统结构重点实验室主任,计算所副总工程师(兼),所长助理(兼)等职务,2009年7月起任中科院计算所常务副所长,2011年7月起任中科院计算所所长。

孙凝晖主要从事计算机体系结构方面研究,发表论文100多篇,先后参加并领导了曙光一号并行计算机,曙光1000大规模并行机、曙光2000-I、曙光2000-II超级服务器、曙光3000超级服务器、曙光4000超级服务器、曙光5000A高效能计算机、曙光6000高性能计算机的研制,其中提出了一系列高性能计算机体系结构和系统设计方法,并行算法和应用的优化方法,多次获得国家和科学院科技进步奖。

现担任中国计算机学会理事、高性能计算机专委会副主任,中国科学技术大学客座教授,计算机学报主编,Journal of Computer Science and Technology领域编委,计算机研究与发展编委。

田伟,1983年毕业于北京医学院医疗系(现为北京大学医学部)。1983-1989年任职于北京积水潭医院骨科。1989年于日本国立弘前大学深造,1994年获该校医学博士学位,1994-1995年于该校医学部整形外科从事博士后研究;年底返国,任北京积水潭医院副院长。1997年在北京积水潭医院创建脊柱外科,任脊柱外科主任。2001年赴加拿大多伦多大学、约克大学研修行政管理。2003年至今,任北京积水潭医院党委副书记、院长、脊柱外科主任、北京大学教授、博士生导师、北京市创伤骨科研究所所长等职。

田伟作为中国脊柱外科的创新实践者,率先从日本带回了现代脊柱外科新理念,术前精确诊断,精确定位,使用没有痛苦的全身麻醉;开展了多项国内外领先的脊柱外科新技术,并取得了创造性的临床效果。承担国家863项目、国家95 攻关项目、北京市科委、北京市重点实验室的课题研究,曾获北京市十大杰出青年、全国优秀院长称号、北京市留学人员创业奖、北京市突供专家、第五届中国医师奖、北京市十大健康卫士、全国医药卫生系统先进个人、北京市科学技术一等奖等荣誉称号和奖励。

李贤玉,1982-1986年就读于北京大学无线电电子学系获学士学位;1987-1990年就读于北京大学电子学系获得硕士学位。现任中国人民解放军第二炮兵装备研究院某所总工程师。

作为第二炮兵一名女导弹专家,李贤玉始终奔波在试验场和发射阵地之间;明亮的双眸,始终盯着世界新军事变革前沿;智慧的头脑,始终装着“能打仗、打胜仗”的大业。被评为全国优秀科技工作者,是全军优秀科技拔尖人才培养对象,享受政府特殊津贴。

丛京生,计算机科学家,加州大学洛杉矶分校校长讲席教授 ,特定域计算中心主任、超大规模集成电路技术实验室主任 。1985年,毕业于北京大学计算机科学与技术系。1987年,获得美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校计算机专业硕士学位。

1990年,获得美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校计算机专业博士学位。创立了Aplus Design Technologies 公司并担任总裁,直至2003年该公司与EDA公司Magma合并。2001年,获选美国电气和电子工程师协会院士(IEEE Fellow)。2005年,任加州大学洛杉矶分校计算机科学系系主任(-2008年)。2009年,任加州大学洛杉矶分校副教务长,主管国际合作,并任北京大学-UCLA理工联合研究所共同主任。2017年2月,入选美国国家工程院院士。中国计算机学会海外杰出贡献奖。

延伸阅读:

2019年中国科学院院士增选工作于2019年1月1日正式启动,经过推荐、通信评审、公示、会议评审以及全体院士终选投票等程序,2019年共产生中国科学院院士64名。其中,数学物理学部11人,化学部10人,生命科学和医学学部10人,地学部11人,信息技术科学部7人,技术科学部15人。

2019年,中国工程院开展了第14次院士增选,共选举产生75位院士。其中,机械与运载工程学部10人,信息与电子工程学部9人,化工、冶金与材料工程学部9人,能源与矿业工程学部9人,土木、水利与建筑工程学部8人,环境与轻纺工程学部7人,农业学部7人,医药卫生学部10人,工程管理学部6人。