“北京大学学生年度人物·2023”

正式出炉!

探索科研尖端、促进学科发展

投身社会实践、发出青年之声

立足华夏大地、讲述中国故事

他们是经过严格评选脱颖而出的

优秀北大人

让我们一起走近这十位北大青年

领略他们的青春风采

以下按照姓氏音序排列)

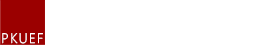

于梦诗

不忘初心,潜心学术

化学与分子工程学院2019级博士生

2019年,在得知我国半导体技术被“卡脖子”,于梦诗毅然决然选择为半导体材料的可控制备作为主攻方向。在校期间,曾获校长奖学金、国家奖学金、优秀科研奖,三好学生,化学学院“化学之星”等荣誉。她以第一作者发表SCI论文10篇,其中一篇论文发表在国际顶级期刊Nature上。基于自主研发的新架构半导体材料,于梦诗和团队克服化学实验室物理加工条件欠佳的困难,开发了全新的二维鳍式晶体管构筑方法,晶体管性能可比拟商用高端芯片,在新架构器件领域具有开拓意义。最终这一研究成果在国际顶级期刊Nature上发表 ,文章同时被Science Bulletin和Science China Chemistry进行亮点报道。

“以梦为马,以汗为泉,不忘初心,不负韶华”是于梦诗的人生格言。“不忘初心,潜心学术”是于梦诗的执着追求。

王心仪

携笔从戎砺剑航母,探索青春无限可能

中国语言文学系2018级本科生

从静谧的燕园到澎湃的海洋,从“北大红”到“海军蓝”,携笔从戎的王心仪向当代年轻人展示了青春的无限可能。2020年入伍后,她以总评第一的成绩被分配到辽宁舰,成为一名航母操舵兵。2021至2022年间,王心仪随辽宁舰完成十余次演训任务。王心仪在祖国的东海岸,看着近在眼前的外国军舰,置身波涛起伏的西太平洋,每一次执行任务都让她更加感受到作为一名中华儿女与祖国的血脉相连。

在部队的两年,王心仪不仅在本职工作上表现出色,个人量化多次排名第一,并在专业比武中取得优异成绩,被部门表彰为“精英舰员”。她还充分发挥自己的特长,积极主动参与宣传工作,成为部门“笔杆子”、航母“兵记者”,她所撰写的多篇文章向外界展示了航母官兵的风采。文武兼修的王心仪在2022年被单位评为“四有”优秀士兵。

虽然脱下了军装,但军旅情怀已深扎于王心仪的心中。2022年9月,王心仪退伍返校,在校内,她积极参与党支部活动、军理课堂,为校武装部的发展建言献策,获得师生的广泛认可。在校外,她积极配合开展征兵宣传,号召优秀青年参军入伍。同时,她也在众多宣讲交流活动中,讲述军旅故事,展现青年风貌。

毛雅晴

医学初心力行实践,“口口声声”只为健康

口腔医学院2022级博士生

她致力科普,传播健康知识。作为北京大学口腔科普社团首任社长,毛雅晴依托“北大口腔青年说”平台,积极参与口腔健康知识趣味科普宣传。她曾为西藏自治区人民医院制作科普宣传栏海报,为河北雄安等地百余名中学生进行“阻生智齿”相关知识线上科普宣教,制作“口腔癌”相关科普作品并获北京大学口腔医学院3MT科普比赛一等奖等荣誉。

她学以致用,力行实践交流。作为北京大学口腔医学院赴新疆社会实践团领队,毛雅晴始终牢记“健康所系、性命相托”的誓言,为当地消防官兵义诊,并带领实践团获医学部“力行计划”暑期社会实践一等奖。她积极参与国际合作,更新科研思维,作为中国博士生代表参与中德科学中心林岛项目、日本樱花科技项目,与当地大学和科研机构进行实践交流。

她传递声音,展现新青年力量。作为北京大学博士生讲师团成员,毛雅晴积极参与社区宣讲二十大新思想,用实际行动来传递新中国新时代新青年的声音与力量。

刘欣

以纪录片为媒介,让世界读懂中国故事

新闻与传播学院2020级博士生

以纪录片为媒介,刘欣记录着她心中的“中国故事”。从《蓝色防线》生动讲述中国维和部队在战火纷飞中保护难民营的故事,到《76天》展现病人和医务工作者共同抗击疫情时的善良、勇气和希望,刘欣获得了上海国际电影节、奥斯卡、艾美奖等国内外电影节的奖项和提名。透过一帧帧画面,刘欣正以新时代中国青年的视角,向世界传递可信、可爱、可敬的中国形象。

镜头之外,校园生活中的刘欣曾获北京大学校长奖学金、优秀科研奖等多项荣誉奖励,参与国家社科基金项目、主导省部级重大文化精品项目。在科研的同时,她相信“予人玫瑰,手留余香”,积极投入教学实践,她开设“纪录短片创作与实践”和“纪录片大师课”等课程,广受好评。从纪录片出发,刘欣以电影节评审身份积极投身行业发展和相关国际传播实践,在习近平总书记“构建中国式现代化的国际传播叙事体系”的号召下中,贡献自己的力量。

张天一

敢闯敢创,不负青春

经济学院2020级博士生

从北大硕士到米粉店老板,创立“霸蛮”米粉品牌,他毅然走上创业之路。“霸蛮”是湖南方言,代表着执着追求、努力拼搏、不言放弃,也是张天一始终坚持的创业精神。

回到北大校园,他用理论指导创业实践。在经济学院博士阶段的学习中,张天一打开思维,决定要打破传统连锁门店的边界,发展堂食、外卖、电商、线下零售等多种业务形态。他还以霸蛮的乡村振兴数字化实践这一创业项目,获得了第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛金奖。

在创业和求学之路上,张天一始终牢记北大人承担的时代重任,不忘“经世济民”的初心。他自建5千亩绿色专用水稻基地和国内规模最大、最先进的5万吨米粉智能制造工厂,将大米深加工为高附加值的米粉,助力产业兴农。

未来,张天一将继续关注企业可持续发展,注重承担社会责任,在新征程上书写属于北大青年的崭新篇章。

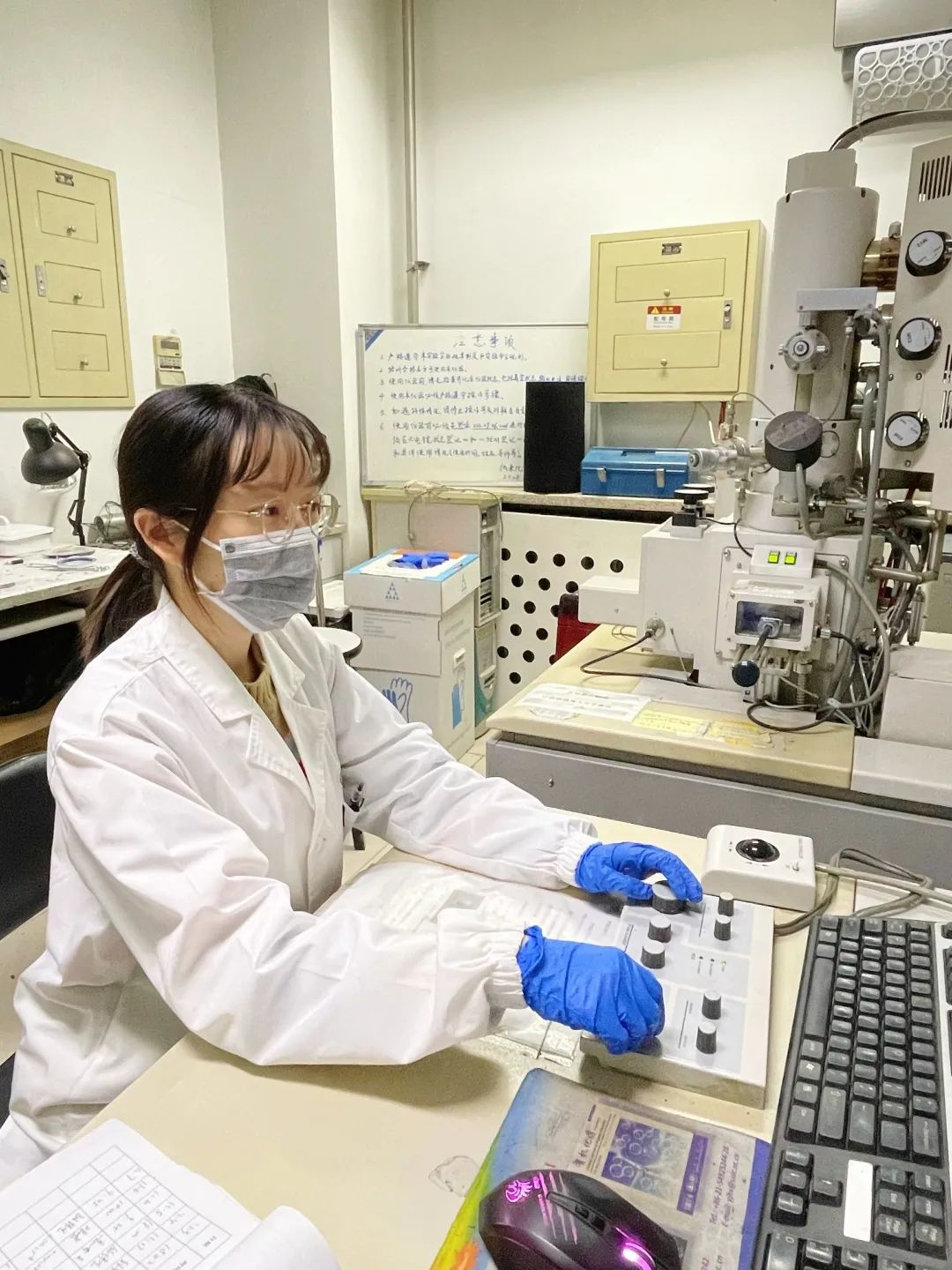

邵世豪

智能医学,交叉肩负使命

青年学子,韶华不负初心

基础医学院2017级八年制本博连读生

他注重学科交叉,积极探索医学和人工智能技术的融合应用。邵世豪在国际人工智能与数据挖掘竞赛平台Kaggle中获得了多项竞赛的冠军及金牌,获评Kaggle Competitions Master(Kaggle竞赛大师)。他还在国内还参加了华为云阿尔茨海默分类技术挑战赛并获得冠军,被多家媒体采访报道。此外,邵世豪和谷歌在图像检索方面达成合作共同研究,通过优化“全局特征”,提出了图像检索的新范式,创下目前世界最先进的精度记录,提速六万余倍。由他担任共同第一作者(排序第一)和共同通讯作者的文章被计算机视觉顶级会议ICCV接收。

他志愿公益服务,践行北大学子的责任担当。邵世豪曾连续五年担任17级基础医学三班班长,自主开发“满级侠”微信小程序提高同学们的学习效率。他还利用所学知识,为广西中学生提供软件开发课程,为河北工业大学课题组提供深度学习讲座。

医学与人工智能的交叉融合方兴未艾,邵世豪的科研之路也刚刚开始。在未来,邵世豪将继续投身于智能医学的研究,探索人工智能在医学上的更多可能。

陈曦

立足科研探索,深耕临床转化

第四临床医学院2022级博士生

作为学生,他在学习中认真刻苦,力争上游,获得了国家奖学金、北京大学五四奖学金、北京大学一等奖学金多项荣誉奖励。

作为医者,他在新冠疫情爆发初期白衣执甲,挺膺担当,毫不犹豫地奔赴急诊一线。硕博期间,陈曦累计接诊和收治患者超过500余人次,协助完成手术超过300余台,受到了患者的高度认可。

他立足临床,和多个国内外机构合作,在关节纤维化的发病机制、发病过程、病理表现等方面做出了重要贡献。陈曦致力于研究关节手术的“绝症”——关节纤维化。他的关节纤维化系列研究在柳叶刀子刊Ebiomedicine等高水平期刊发表。共计发表的中英文论文已经超过15篇,其中第一作者/共同第一作者论文11篇,在领域内受到广泛的关注和认可。

在学业和科研之外,他实现了自主创业,参与开发了药靶筛选的全新方法和模型。他参与建立了“人工智能药靶筛选平台”,为多家临床医院和基础医学院校提供了便捷的药物筛选服务和技术支持,并获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖。

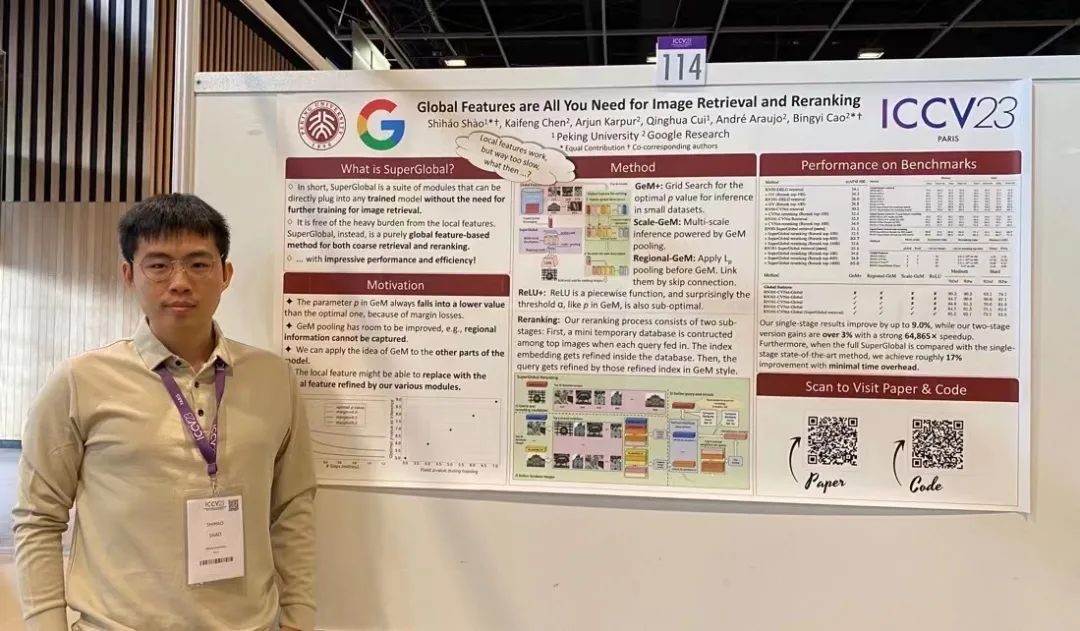

姜广源

助力国家重器以成其广

深耕人工智能以究其源

元培学院2020级本科生

他深耕学术,探索交叉学科边界。曾获北京大学一等奖学金、元培学院本科生科研奖励一等奖、元培青年学者等荣誉。姜广源在大一加入人工智能研究院朱毅鑫团队,致力于认知科学与人工智能相关交叉领域的研究。

他致力于探索人类认知的前沿。姜广源在国际顶级会议NeurIPS、ICML等发表四篇论文(含三篇一作或通讯),并受邀担任NeurIPS、ICCV、CVPR、ICLR等国际知名顶会审稿人。今年秋季,姜广源受邀前往麻省理工学院脑与认知科学系访问。

他勇担大任,服务学校教学建设。作为元培通班的第一批成员,姜广源牺牲个人学习和科研时间,参与实践课程建设。为帮助老师和同学们开展教学与科研,他两年来持续维护和管理学校“博雅一号”上百张显卡的计算集群,主动撰写多版使用教程和环境平台,并带头创立了学生维护团队。

他守正创新,促进内外交流宣传。姜广源从零起步创立了通智Talk系列学术讲座活动促进跨院系交流,邀请国内外一线的研究学者分享科研前沿,该系列讲座如今已成为跨院系交流合作的优秀案例。

袁晓秋

用滚烫的年华

为医学捧起满腔热情

第二临床医学院2019级本科生

她扎根临床,努力夯实理论基础,积极在实践中成长。袁晓秋学习成绩优异,曾获国家奖学金、北京市三好学生等多项奖励。进院后,她作为助手跟手术超过100台,参与管床超过50例,获赠锦旗1次。她坚信,陪同人类走过生、老、病、死,责任重大,而幸运之至;纵然辛苦,却无比值得。

她跨越学科的界限,在广袤的医学科研领域上下求索。袁晓秋通过多机构,跨学科合作,致力多原发肺癌(MPLC)的相关研究,积极关注驻藏干部的健康问题。她已发表第一作者/共同第一作者SCI 3篇(最高IF=11.1),在投共同第一作者SCI 3篇。此外,她还是首届北自然“启研计划”项目负责人。

她在奋斗中磨砺意志品质,在实干中增长本领。袁晓秋曾先后担任医学预科学生会主席、北大爱心社副社长、北医赣协会长等。她不忘医学生担当,积极开展红色教育,进行健康科普。“有一份光,发一份热”,她还投身于各类志愿活动,累计志愿服务超过500小时。

医路漫漫,以“温暖而有力量的医生”为目标,袁晓秋将不忘入学时“除人类之疾痛,助健康之完美”的誓言,用实际行动担起时代使命,为建设健康中国、增进人民健康福祉贡献自己的力量。

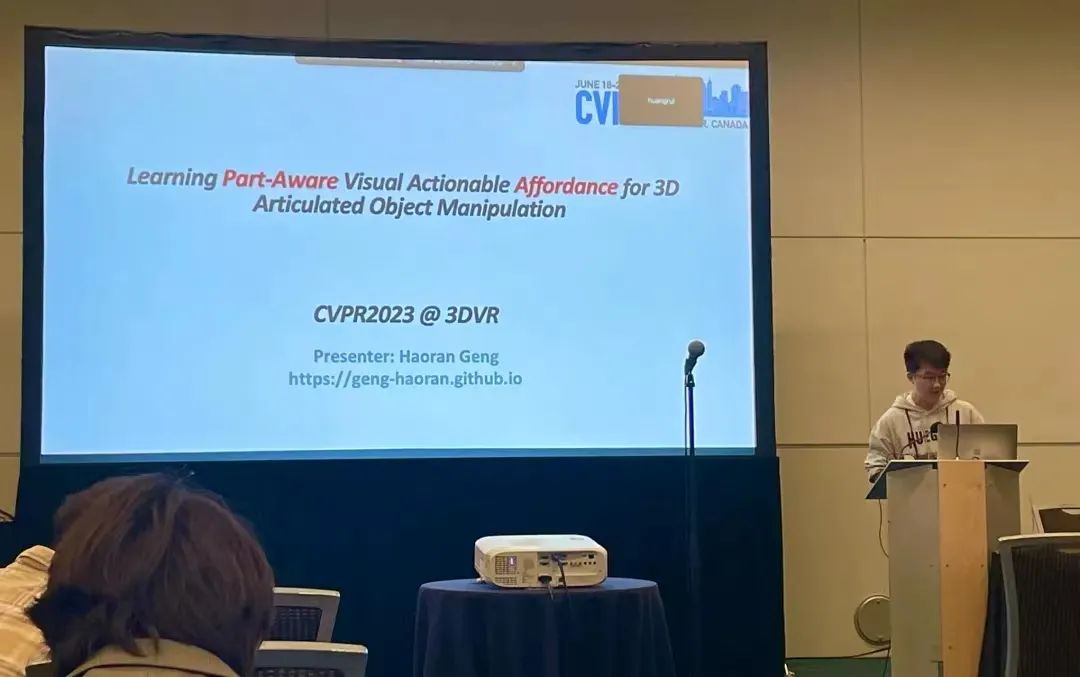

耿浩然

潜心科研,求索智能拓边界

全面发展,胸怀浩然奉青春

信息科学技术学院2020级本科生

他是图灵班20级本科生,学业成绩优异,连续5学期绩点专业第一,多次获得国家奖学金、五四奖学金、三好学生等荣誉;他科研成果突出,在国际顶级会议和期刊上共发表8篇论文,其中两篇代表作以一致满分的评审成绩分别入选了ICCV最佳论文入围奖和CVPR亮点论文。秉持着“探索无疆,创新无境”的信念,耿浩然不断攀登学术高峰,十余次受邀参与国际计算机顶级会议审稿,为前沿发展贡献自己的力量。潜心科研之余,耿浩然注重全面发展。他是北大优秀级运动健将,也是省级艺术特长生,热爱街舞、绘画,文体兼修。作为北京大学Linux社团的副社长和团支书,他积极投身于各项志愿服务中,学以致用,立己达人。从校园科普活动到学术科研论坛,从人民网公益讲座到数字化实践服务——他热心奉献的脚步始于图灵班,由校园迈向社会,从未停歇。

“一点浩然气,千里快哉风”,这是他的人生格言。他坚信,真正的优秀不是孤芳自赏,而应胸怀浩然;于千里雄风中砥砺赤忱之心,才是北大青年应有的模样。

岁月不居,时节如流

岁末已至,新年待启

北大青年学子将牢记习近平总书记教诲

“立志做有理想、敢担当

能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”

继续坚定理想、奋发向上

在民族复兴的伟大征程中激扬青春

绽放绚丽之花