近期,北京大学完成国家奖学金评审工作,北大社会科学学部的杰出青年们顺利通过学校评选。他们深耕学术,投身科研:课程之外,平均每日学习工作时长达9小时,在顶刊发表多篇论文,与导师合作出版专著。他们学以致用,知行合一:在城镇乡野参与基层治理,在秦巴山区开设照相馆。他们赓续血脉,热心服务:超七成的同学为中共党员或中共预备党员,人均参与3份学生工作,累计志愿时长达1709小时,用实干诠释着青春使命与青年担当。他们立时代潮头,发思想先声!下面让我们走进这些社会科学学部国家奖学金获得者代表,了解他们的多彩人生。

通过传播让“不被看见的被看见”——新闻与传播学院2022级硕士生程子健

2023年暑期,程子健带领一支实践团奔赴秦巴山区开设“南门照相馆”,通过照片讲述劳动人民的不凡故事。在专业知识与劳动人民的紧密联结中,他认识到北大与国家的同频共振之深。在担任学院研究生会主席期间,他发起全国首届“NEWS+”新闻与传播研究生会工作论坛,邀请全国9所高校新闻传播学院研究生会骨干,共话学生工作新篇章。他积极参加国内外学术会议,曾前往法国里昂进行信息地缘政治议题口头报告,并在第九届两岸学子论坛中获评全国二等奖。对他而言,通过传播让“不被看见的被看见”,将所学化所用是一种价值实现的幸福,更是步履不停的内在驱动力。

程子健将“南门照相馆”的成果送到村民手上

仰望国际法理论星空,脚踏法律实践大地——法学院2021级硕士生李馥含

“杰赛普国际法模拟法庭比赛”被誉为国际法学界的“奥林匹克竞赛”。2023年4月,李馥含作为北大代表队成员参赛,赛队获得第21届杰赛普国际法模拟法庭比赛中国赛区冠军,并从来自全世界93个国家和地区的580支队伍中脱颖而出,荣获2023年杰赛普国际法模拟法庭比赛国际赛全球亚军,打破了中国历史最佳纪录。入学初,李馥含决心投入国际法研究,立志成为视野宽远、本领通达的涉外法律人。她连续两年位列专业综合素质测评第一,学业成绩第一(第二学年并列第一)。她编译的国际法史论文,收录于《北京大学国际法与比较法评论》。作为一名北大法律人,李馥含坚持学以致用,与同行者携手,为变革的国际秩序交上一份中国答卷。

北京大学代表队在美国华盛顿杰赛普模拟法庭决赛现场(左3为李馥含)

四度国家奖学金获得者——政府管理学院2022级硕士生张逸凡

在北大学习6年期间,张逸凡已是第四次获评国家奖学金。从本科到研究生,他始终扎根学术、立足国情、放眼国际,学业成绩常居首位。张逸凡曾参加3次全国学术会议、两次国际学术会议,在学术会议“政治学与国际关系学术共同体年会”和“APSA Annual Meeting”上汇报研究成果。他参与撰写《发展政治学学科地图》教材,其有关增值税征收与政治问责关系的研究成果曾获评北京市优秀毕业论文。他也作为北京大学“全球视野·研究生学术交流支持计划”成员,实地考察埃塞俄比亚族群联邦制的前景与经济社会的发展,积极担当“中国政治学”的国际传播者。张逸凡秉持“因真理,得自由,以服务”的理念,曾担任学院学生会主席团成员服务广大师生,牵头建设学院女足运动队,并率队斩获“北大杯”冠军。在担任会长期间,他建设北京大学地板球协会,出战首届中国大学生软式曲棍球锦标赛,助力学校荣获全国第七名。个人兴趣与集体荣誉交汇并进,专业学习与社会工作知行合一,这是他始终如一的追求。

张逸凡(前排右2)参加埃塞俄比亚暑期调研团

从乡村步入书斋,再迈向田野——社会学系2020级本科生杨茜茜

“投身实践、品味田野、从实求知、体悟社会”是社会学人坚守的优良传统,来自渝东南小山村的杨茜茜始终关注中国农村社会的发展。她曾参与北京大学“挑战杯”比赛,走进湖北省恩施州的一个山村,探寻小村庄从“山窝窝”到美丽村落的转变。她曾赶赴赣州开展为期一周的支教,把自己成长路上的收获分享给山区的孩子们。她曾走进遵义市深溪镇的两个村子,倾听着老一辈诉说他们的故事。3年来,行行重行行,她脚踏实地,而又仰望星空。杨茜茜在一次次访谈与观察中,洞悉中国农村的日新月异,培养对社会的感知力,对人民的同理心。

杨茜茜参与支教活动

在马言马,只问攀登不问高——马克思主义学院2021级博士生林修能

“埋首经典,关注现实”是马克思主义学院的培养理念,也是林修能学习科研的主线。他苦心钻研学科经典文献,虚心求教,仅第一学年就在《社会主义研究》等核心期刊发表6篇论文,其中5篇为独立作者。之后他再接再厉,突破先前的研究惯性,又继续以独立作者身份在《党的文献》等核心期刊发表了5篇论文,与导师合作出版《竞争的审视——恩格斯<国民经济学批判大纲>如是读》专著,参与编写《百年大党面对面——理论热点面对面·2022》。在深耕学术科研的同时,林修能还担任学院研究生会主席、博士班班长等职务。他一直谨记导师的教诲:“把事当事业干,把事干成事业”,不断攀登着科研高峰,只问攀登不问高。

林修能在清华大学参加学术活动点评

懂中国、懂世界,做文化交流的使者——国际关系学院2021级本科生沈诺

“全球视野,中国情怀,爱国关天下”是每位国关人铭记在心的口号。作为国际组织与国际公共政策专业的本科生,沈诺深入学习多文化的比较和公共政策的形成,积极开展第二外语法语训练,修读社会学双学位,努力培养思考的新视角、新方法。她还活跃于各类学术竞赛和国际会议。大二暑假,她前往东京参与“京论坛”活动,面向各国学生作有关族裔与身份认同的汇报,收获跨文化的思想碰撞。在担任学院学生会国际交流部部长期间,她组织策划语伴活动、环球节日专题活动,搭建中外青年文化交流的平台。目前她正担任第七届中国-东盟青年风汇公关部部长,力求为全球治理贡献属于中国青年的力量。

沈诺参加“京论坛”合照

国际学术流动的探索者与实践者——教育学院2023级博士生徐浩天

无论是学生、学者的地理移动,还是知识与科技的传播扩散,高等教育中的国际流动都是一个广受瞩目且极具探索价值的领域。徐浩天致力于研究博士生与博士后的流动现象,探讨机会不平等、收益分歧等问题,有6篇学术成果先后被CSSCI期刊发表、录用,为构建卓越性与包容性并存的博士教育环境贡献了独到见解。于他而言,国际流动不仅仅是一个学术话题,还是一种亲身实践。他在日本广岛、奥地利维也纳、美国华盛顿将研究成果与全球同行分享,并前往东京大学开展了一学期的交换学习,积累了丰富的跨文化视野和经验。作为一名扎根中华、放眼世界的博士研究生,徐浩天在高等教育领域深耕钻研。他是国际学术流动的一位探索者,更是实践者。

徐浩天在韩国首尔国际教育研究学术会上作主题汇报

“德才均备、体魄健全”,全面发展的体育研究先锋——体育教研部2022级硕士生瞿逸容

“人生没有白走的路,走的每一步都算数。”进入北大学习以后,瞿逸容始终记着这句话。她投入校外体育场馆运营、电竞产业等课题的研究,在全国体育科学大会、中国体育史年会等学术会议中发表6篇论文。在专注学业科研之余,她积极参与到学校和学院的各项体育活动中,担任裁判员助理、体育测试人员等角色,践行“推广体育运动,促进全民健康”的使命担当。作为体育教研部学生党支部书记,她组织了多次主题教育和实践活动,荣获体育教研部“优秀共产党员”称号。在学术、实践和社会服务各方面,瞿逸容走好她的每一步,向“德才均备、体魄健全”的体育研究先锋方向前进。

瞿逸容在2023中国体育史年会作专题报告

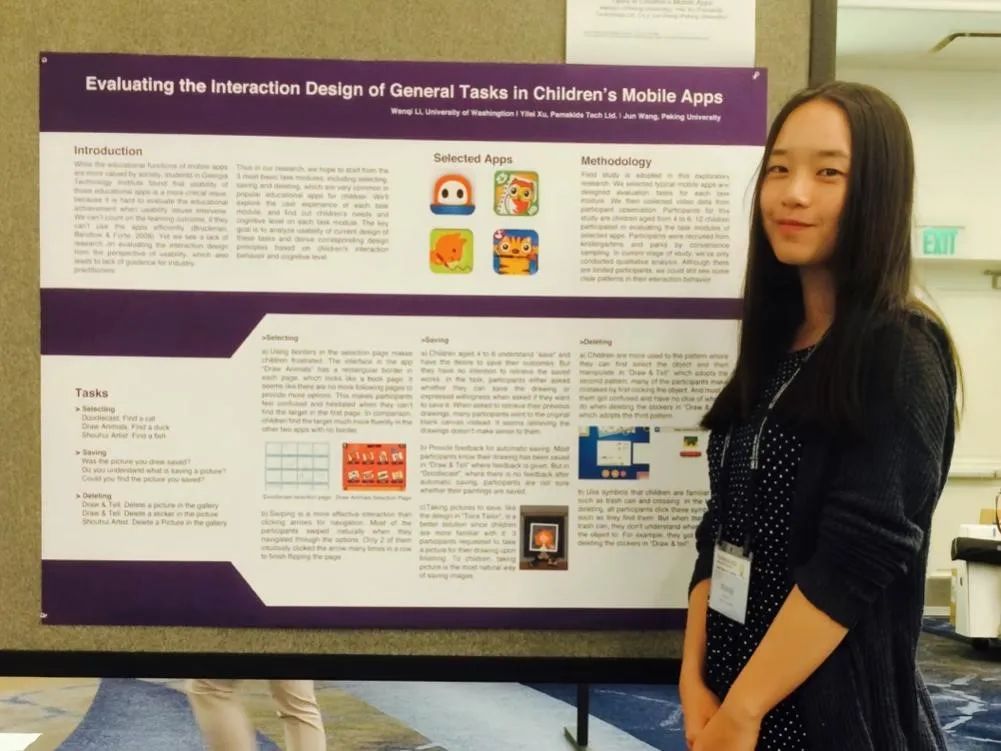

跨界人才在数字人文中的创新与实践——信息管理系2020级博士生李文琦

10年前,李文琦开始了人机交互和用户研究的探索,赴美攻读硕士并留美工作。10年后,出于对祖国的思念和对学术的热爱,她回到母校,开始了在数字人文方向的新探索。在北京大学数字人文研究中心,李文琦成功将大数据和人工智能应用于“历代典籍目录数据集成与分析”项目,设计了具有学术价值的可视化分析系统,“把世界上唯一没有中断的文明继续传承下去”。她还致力于数字人文的普及和推广,组织数字人文作品展和国际联合暑期工作坊,在国内图情领域顶级核心期刊及会议——人机交互领域CCF A类国际会议中发表了11篇学术成果。李文琦将继续在数字人文领域探索,为文化的传承和发展贡献青春力量。

李文琦在学术会议中展示研究海报

他们胸怀理想,脚踏实地,以行求知提升专业素养,在学术领域中深耕不辍;以知促行接续时代重任,在社会实践中挺膺担当。他们以答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问为学术己任,以彰显中国之路、中国之治、中国之理为思想追求,以青年人的热血与抱负,把青春融入时代洪流,让青春在祖国大地上闪耀!