11月17日,在2024世界青年科学家峰会上,第十八届中国青年科技奖揭晓并举行颁奖仪式,全国共有99名优秀青年科技工作者获奖。据不完全统计,共有11位北大人入选该奖项,其中包括5位北大校友、6位北大教师。

北京大学共有6位青年教师获奖,其中,北京国际数学研究中心刘毅教授获特别奖,另外5位获奖青年教师分别是:数学科学学院郭帅教授、物理学院高鹏教授、生命科学学院伊成器教授、生命科学学院杜鹏教授、口腔医学院刘燕教授。

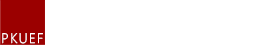

刘毅,北京大学北京国际数学研究中心教授。主要研究方向为三维拓扑和双曲几何。在前人基础上,他将几何化思想,以及新兴构造,与更成熟的经典理论创造性结合,发展了新的研究方法和工具,从而解决了一系列有关三维流形、曲面自映射的重大问题,本质性改进了L2 Alexander挠率、Kahn--Markovic构造等技术内核,有力地推动了领域前沿的发展。相关研究论文发表于Invent. Math.、J.Amer. Math. Soc.等国际顶尖期刊上。曾获国家杰出青年基金、“求是”杰出青年学者奖、教育部青年科学奖,受邀在2022年国际数学家大会上作45分钟报告。2023年度作为“三维流形的有限复叠”项目唯一完成人,获得国家自然科学奖二等奖。

郭帅,北京大学数学科学学院教授,数学物理教研室主任。研究方向是现代计数几何,是几何与数学物理领域的重大研究方向,也是当前国际热点研究领域之一。近年来,郭帅(与合作者)解决了关于五次超曲面这一经典Calabi-Yau三维流形Gromov-Witten势函数的一系列长期悬而未解的结构性猜想,引起了国际同行的普遍关注。迄今,他已在包括Annals of Mathematics、Forum of Mathematics、Pi等国际顶尖数学杂志上发表多篇论文。曾荣获“求是”杰出青年学者奖、国家杰出青年科学基金、教育部青年科学奖、茅以升北京青年科技奖等多项荣誉和奖励。

高鹏,北京大学物理学院教授。从事界面物理研究,在界面原子结构的皮米精度测量与界面声子的探测与物性调控研究方面取得了一系列成果。多次入选科睿唯安高被引科学家、爱思唯尔高被引科学家、全球前2%顶尖科学家,研究工作入选中国电子科技十大进展、中国光学十大进展、中国半导体十大研究进展、中国十大科技进展新闻候选等。主持国家杰出青年基金和国家重点研发计划等。曾获得日本学术振兴会(JSPS)外国人特别研究员、北京市普通高校优秀本科毕业设计(论文)优秀指导教师、科学探索奖等荣誉与奖励。

伊成器,北京大学生命科学学院博雅特聘教授。多年来通过化学生物学方法的创新,致力于核酸修饰的生物学研究。开发了一系列核酸表观遗传及表观转录组修饰的测序技术,开拓了中国科学家主导的表观转录组学新方向;在基因编辑领域,发展了碱基编辑器的安全性评价工具,并开发了一系列RNA编辑新技术。入选国家杰出青年科学基金(2018)及其延续资助(2024)、国家级人才计划(2019)等多项重要荣誉与奖项。在Nature、Nature Biotechnology等发表SCI论文50余篇,多篇论文入选高被引论文和热点论文。

杜鹏,北京大学生命科学学院学院教授。主要从事生物医学中RNA和干细胞生物学相关领域研究,在鉴定新型的RNA调控通路并解析其在干细胞及早期胚胎发育中的功能,并利用RNA操控细胞命运的领域取得系列成果。曾获国家杰出青年基金资助,获首届“亚洲青年科学家项目”支持,获谈家桢生命科学创新突破奖、钟南山青年科技奖、顾孝诚讲座奖等荣誉。

刘燕,北京大学口腔医学院教授,中心实验室副主任,主要从事的研究是仿生纳米材料与颅颌面组织再生,曾获国家级人才计划、国家级人才计划青年项目、北京市杰出青年中关村奖、茅以升北京青年科技奖、中华口腔医学会科技奖一等奖。

获奖的5位校友分别是:北京大学物理学院2011级博士校友陈孝钿,北京大学环境科学与工程学院2009级博士校友黄昕,北京大学化学与分子工程学院2007级博士校友余达刚,北京大学化学与分子工程学院2002级博士校友张莹莹,北京大学工学院2008级博士校友温广辉。其中,陈孝钿、黄昕校友获第十八届中国青年科技奖特别奖。

陈孝钿,北京大学物理学院2011级博士校友,中国科学院国家天文台研究员,主要研究方向为恒星物理、银河系、星际介质。曾入选2023达摩院“青橙学者”,2024年被授予第二届中国科学院青年五四奖章。

黄昕,北京大学环境科学与工程学院2009级博士校友,南京大学大气科学学院副教授、博士生导师,主要从事大气环境数值模拟相关研究。在《自然-地球科学》、《美国国家科学院院刊》等国际一流期刊发表SCI论文70余篇,引用4000余次。多项研究成果被列为ESI热点和高被引论文,被美国ScienceNews、Nature China、英国物理学会环境网等国际科学新闻机构作亮点报道。2012年入选教育部“学术新人奖”,2018年获中国气象学会“全国优秀青年气象科技工作者”称号,2019年入选南京大学“青年五四奖章”,同年获国家优秀青年科学基金资助,2022年和2023年入选全球“高被引科学家”。

余达刚,北京大学化学与分子工程学院2007级博士校友,四川大学化学学院教授、博士生导师,主要研究方向为二氧化碳利用、自由基化学(可见光化学、电化学)、廉价金属催化。以通讯作者身份在Nature、Nature Catal.、Nature Synth.等学术刊物上发表学术论文100余篇,其中有多篇论文成为相应期刊封面、扉页文章、VIP和当月下载量前列的文章,多篇被国家自然科学基金委、科学网、中国网等作为亮点介绍。此外,在国内外学术会议、大学和企业做了130余次报告,作为共同客座编辑组织了Chin. J. Chem.、Green Chem.和Chin. J. Catal.的“二氧化碳化学”专辑。2022年获国家自然科学基金委杰出青年基金,2023年入选爱思唯尔(Elsevier)“中国高被引学者”、2023年度四川十大科学进展、2023年中国化学会-英国皇家化学会青年化学奖。

张莹莹,北京大学化学与分子工程学院2002级博士校友,清华大学化学系长聘教授、博士生导师,主要从事纳米碳材料与丝蛋白材料的制备、柔性可穿戴器件及其在生命健康和信息领域的应用、功能纤维与智能织物的设计、制备与应用相关研究。截止2022年4月,发表SCI论文143篇,其中93篇以通讯作者发表,包括Nature Nanotechonolgy,Nature Communucations, Science Advances, PNAS, Matter,JACS,Advanced materials,ACS Nano,Nano Letters等。获授权发明专利18项,出版专著一本,参著书籍两本,在国内外学术会议做邀请报告40余次。2014年获国家优秀青年科学基金、纳米化学新锐奖,2016年获评中组部青年拔尖人才,2017年入选教育部长江学者奖励计划青年学者,2021年获国家杰出青年科学基金。