党的十九大以来,以习近平同志为核心的党中央确立了到2035年跻身创新型国家前列的战略目标,坚持把科技创新摆在我国现代化建设全局的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,深入实施创新驱动发展战略,加快建设世界科技强国。2021年5月,习近平总书记在两院院士大会和中国科协第十次全国代表大会上专门对高水平研究型大学提出了具体要求,更加明确了高校在国家战略科技力量中的定位和建设任务。北京大学深入学习贯彻落实习近平总书记关于科技创新的系列重要论述以及党中央有关重要文件和会议精神,自觉承担引领高水平研究型大学建设和强化国家战略科技力量的历史使命,始终坚持“四个面向”,统筹布局基础研究和关键核心技术攻关,持续优化资源配置,形成了“以基础研究为本、大力推进学科交叉、持续加强有组织科研”的科技创新体系,在增强原始创新能力、突破关键核心技术、深化体制机制改革、服务国家重大战略等方面取得了一系列重要成果。

精准服务,提升源头创新供给能力

北京大学充分发挥基础研究深厚、学科交叉融合的优势,不断加快原创性、引领性科技攻关。一是提供全流程精准服务,打造人才成长服务全链条,帮助更多青年科研人员通过承担国家重大人才项目迅速成长,形成领军人才和战略科学家成长梯队,突出基础研究主力军和重大科技突破生力军的重要作用。二是在充分鼓励自由探索的同时,注重支持面向国家重大急需开展应用牵引、问题导向的基础研究,力争弄通“卡脖子”技术的基础理论和技术原理。三是不断加大对“临床医学+X”“碳中和+”“数智化+”“数字与人文”等重大交叉领域的支持力度,通过推动自然、工程、医学、人文社会科学等学科间深度交叉持续激发科研新范式,为实现更多“从0到1”的源头创新打牢根基。

近年来,北大在化学小分子诱导人成体细胞转变为多潜能干细胞等领域取得突破性研究成果,解决了干细胞和再生医学底层技术上的“瓶颈”问题。通过将基础研究、工程应用与产业转化有机结合,在石墨烯材料制备方法、批量制备技术与装备研发等方面实现重大突破,有效推动了石墨烯材料的产业化进程。在新冠肺炎疫情爆发之后,北京未来基因诊断高精尖创新中心充分发挥单细胞基因组学测序技术、基因编辑技术等前沿领域技术优势,在新冠特效药物、环状新冠RNA疫苗研发等方面积极贡献北大力量,荣获“全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

提质增效,服务国家重大战略需求

北京大学主动服务“国之大者”,集中优势力量开展有组织的科研攻关。一是加强重点领域战略布局。结合“十四五”国家科技创新规划,围绕“脑科学与类脑研究”“量子通信与量子计算机”“新一代人工智能”等重大急需领域,主动对接有关部门、地方政府和科技领军企业,共同凝练重大需求和关键技术瓶颈背后的科学问题,探索构建新型研发组织模式,加快推进重大科研任务从基础研究、关键技术、装备研制、成果转化到产业化的全链条设计和联合攻关,在“拍瓦激光质子加速器装置研究与应用”“碳基纳米电子器件与集成”“脑疾病临床研究大数据与样本库平台”“环境保护大气臭氧污染防治”等核心关键技术领域取得重大突破和进展。在今年成功举办的北京冬奥会、冬残奥会上,北大牵头攻关的“冬奥冰雪项目交互式多维度观赛体验技术与系统”“大型二氧化碳制冷及其跨临界全热回收关键技术与应用”等多项自主创新成果得到重要应用。二是优化重大项目资源配置。学校始终支持科研团队奔着最紧急、最紧迫的问题,积极承担并高质量完成国家重大科研任务。建立协同联动工作机制,针对基金委基础科学中心和大仪器项目、重点研发计划重点专项、“揭榜挂帅”类项目等制定了重大科研项目资源条件支持保障工作方案等具体措施,力求通过不断强化正向激励引导,推动形成集智创新大团队,搭建协同攻关大平台,为承接国家重大科研任务、持续服务国家重大战略提供长期稳定有力的支撑和保障。

优化体系,加强科技创新基地建设

北京大学不断加强科技创新体系建设,将科技创新基地作为打造国家战略科技力量的重要抓手。成立“北京大学科技创新基地管理委员会”,统筹基地总体布局和建设运行。制定《关于加强北京大学理工科重点科研创新基地建设的若干措施》《北京大学重点科技创新基地实体化建设实施方案》等政策,强调“资源强挂钩”,推进基地高质量可持续发展。按照国家创新体系改革要求推进基地优化重组,打造“北大科研高峰工程”。国家重点实验室围绕数理、化学、环境、生物、医药、信息等重点领域方向开展重组工作,强化战略导向和前瞻部署,突出使命担当;积极参与以国家实验室为核心的中国特色国家实验室体系建设。软件工程、视频与视觉技术、口腔生物材料和数字诊疗装备三个国家工程研究中心获准纳入新序列管理,攻关“卡脖子”关键核心技术,推动创新链产业链深度融合。

近五年来,新建皮肤与免疫疾病、血液系统疾病国家临床医学研究中心,塞罕坝人工林、红山地震灾害国家野外台站,纳光电子前沿科学中心等十余个国家级基地,进一步完善科技创新基地和条件保障能力体系。积极融入北京全国科技创新中心和国际科技创新中心建设,在怀柔科学城牵头建设多模态跨尺度生物医学成像大科学设施及交叉平台,推动高端生物医学影像装备的“中国创造”,破解生命与疾病的奥秘;结合北京市高精尖产业发展需求,未来基因诊断、工程科学与新兴技术北京高精尖创新中心建设成效显著,新建集成电路北京高精尖创新中心,攻关先进工艺器件及特色工艺关键技术,推动集成电路产业高质量发展。

多模态跨尺度生物医学成像国家重大科技基础设施

集成电路高精尖创新中心揭牌(2022年2月19日)

深耕培育,实现科技成果重大突破

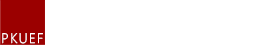

北京大学依托学科门类齐全的特色和优势,不断释放基础研究、学科交叉潜力,鼓励促进原始创新与产业转化相结合,取得了一系列重大原创成果。在近两次国家科学技术奖励评审中,梅宏院士、高文院士牵头的重大成果先后获得国家技术发明一等奖。梅宏院士团队面向信息孤岛数据互操作这一世界级挑战,发明了“颠覆式”的黑盒互操作技术,为国家政务信息系统整合共享、新型智慧城市建设等重点项目提供了关键支撑。高文院士团队把理论算法变成技术标准,建立了从技术标准到芯片终端、再到系统应用的超高清视频完整产业链,在广播电视、终端制造、互联网等领域得到广泛应用,拉动产业规模近千亿元。

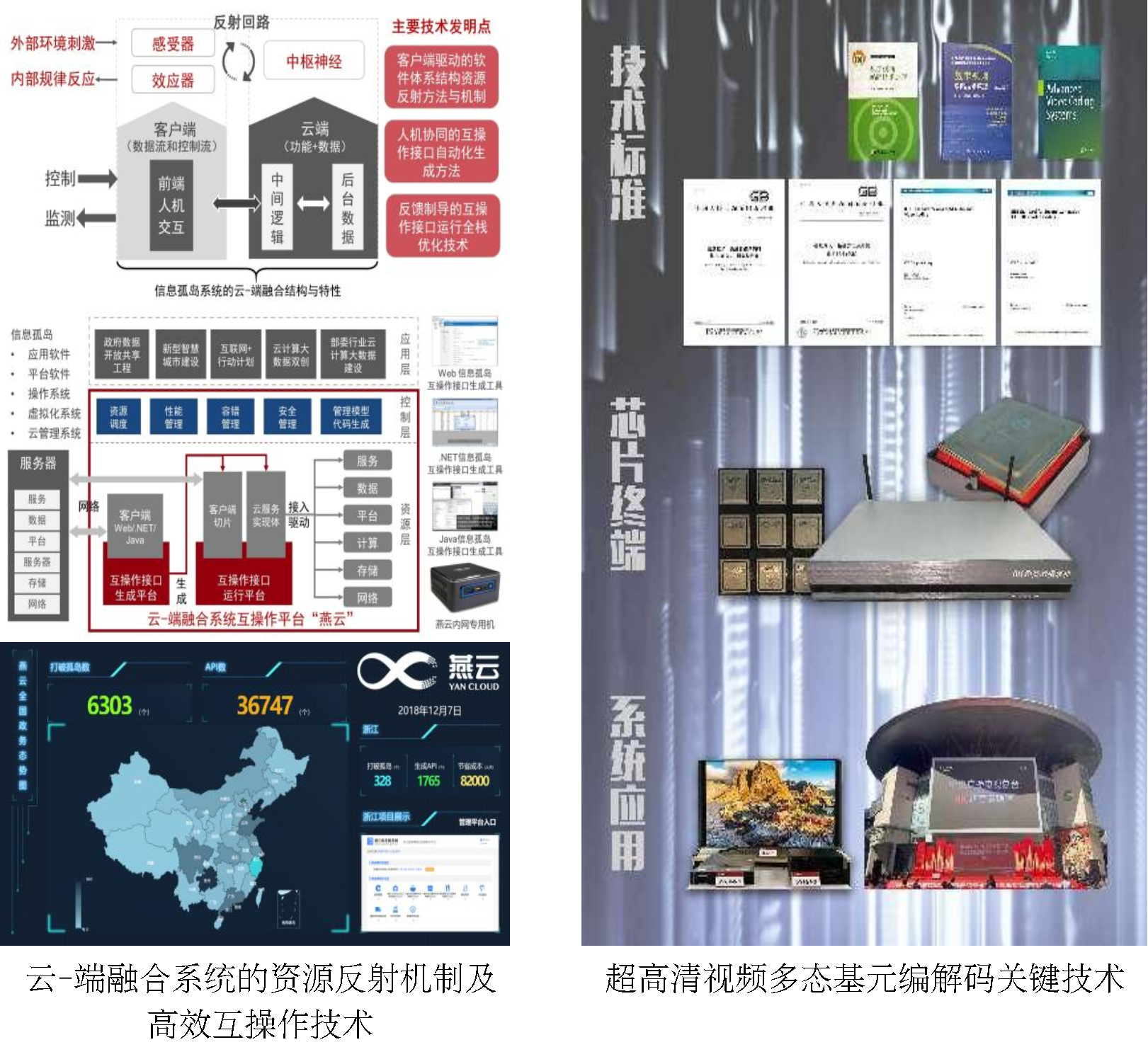

在国家“十三五”科技创新成就展中,北大共有20余项成果入选,涵盖基础研究、高新技术、人民健康、社会发展等方面,充分展现科研服务“四个面向”。乔杰院士、谢晓亮院士、汤富酬教授团队在世界上首次创建更低成本、更高效率和更高精度的全新胚胎着床前遗传学诊断系列新方法并成功应用,攻克了我国“出生缺陷”重大生殖健康难题,为我国每年数百万出生缺陷儿家庭带去了孕育健康新生命的希望。

植入前胚胎遗传学诊断新方法及应用

主动拓展,深化高水平实质性国际科技合作

北京大学主动对接国家战略,以全球视野谋划科技创新。通过联合承担国际科技合作项目、共建国际科技合作平台、组织国际学术会议等,在基础研究领域和前沿技术领域与世界高水平研究型大学和顶尖机构开展实质性科技合作,新增国家级和省部级国际合作基地9个。近五年来,北大共发起举办百余场重要国际学术会议,不断向世界传递北大学者的声音,大力提升北大科研的国际影响力。自上世纪90年代至今,北大与德国在环境污染与气候变化领域一直保持密切合作,取得了一系列突破性进展,在国际上形成了北大环境学科的鲜明特色。积极响应“一带一路”倡议,大力推进与东盟在公共卫生领域的合作,“中国-东盟公共卫生科技合作中心项目”已被纳入中国-东盟国家级合作框架。在中俄科技创新年的大背景下,北京大学联合莫斯科大学于2020年6月牵头成立中俄数学中心,切实发挥中俄数学合作交流的窗口和协调机构的作用,成为中俄科技创新年千余项科研活动中最主要的合作成果之一。

中俄数学中心成立仪式(2020年6月29日)