8月26日,第六届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓,共有49位青年科学家脱颖而出。其中,7位北大教师、2名北大校友获此殊荣。

从微观的原子核到宏大的宇宙星系,从基础的医学研究到前沿的芯片技术,他们持之以恒的探索诠释了科学的魅力,彰显着北大人对未知世界的不懈追求。

揭晓!北大人7+2

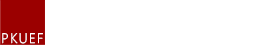

杨晓菲专注于不稳定原子核奇特结构的实验研究和发展多学科交叉的激光核谱精密测量技术。在国内率先建设了激光核谱实验室及全套设备,并在放射性束装置上完成了首次不稳定核实验;提出和采用了衰变标记的共线共振电离方法,首次测量了极端丰中子核52K性质,改变了对中子新幻数的认知;首次在丰中子双幻核区发现新的同核异能态及其形状共存现象。近期启动了放射性分子谱学研究方向,探索正反物质不对称的起源。

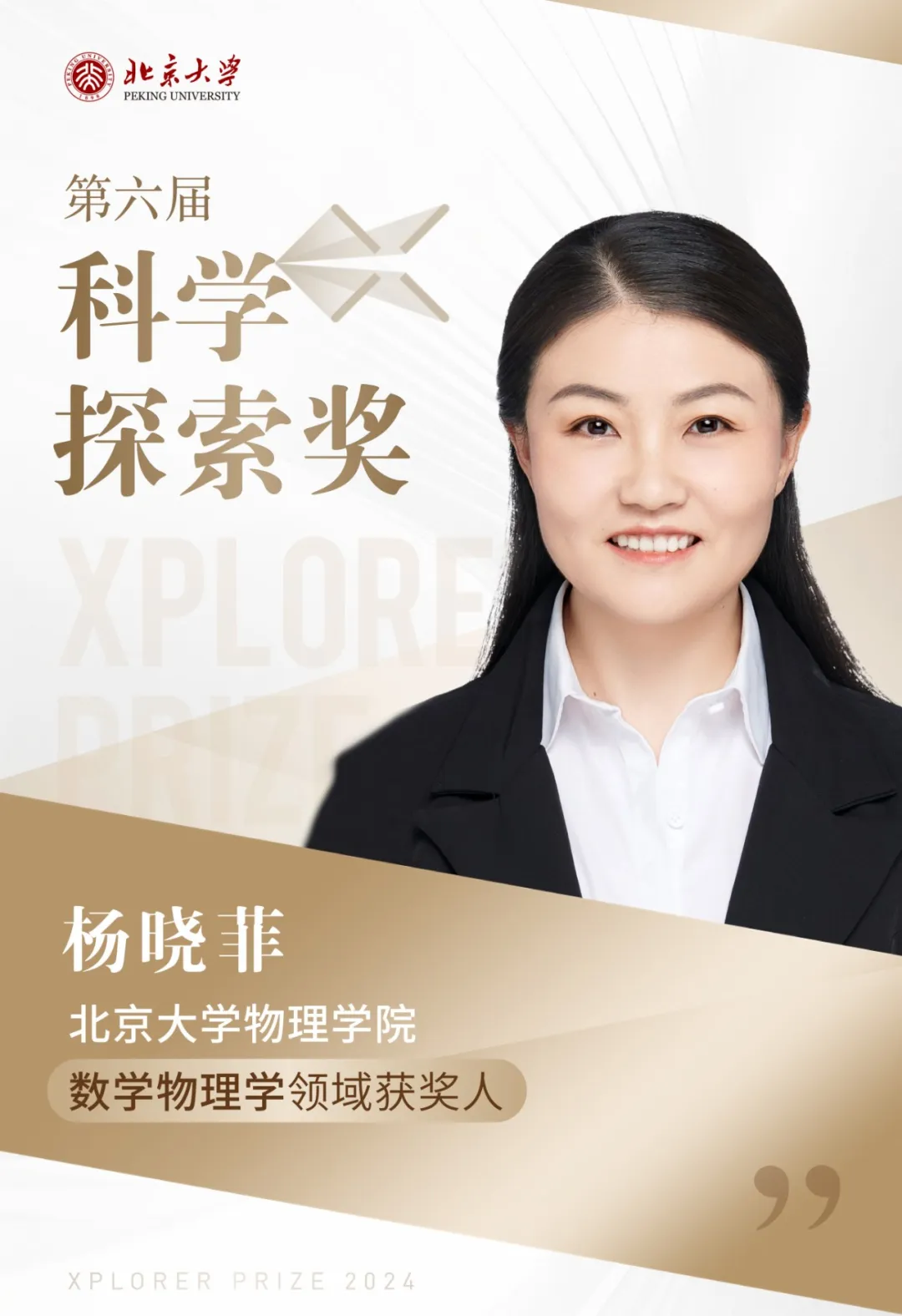

姚方从事复杂结构的大数据统计分析的研究,对随时间空间连续变化的函数型数据建立了主成分统一的分析框架,推动了该领域的发展;对时变流形结构数据、动态与实时数据流,提出了高效的统计估计理论与算法。目前在融合数据与机理的大数据分析方向进行探索,旨在建立结合深度学习与微分方程进行统计建模和推断的统计学基础与方法。

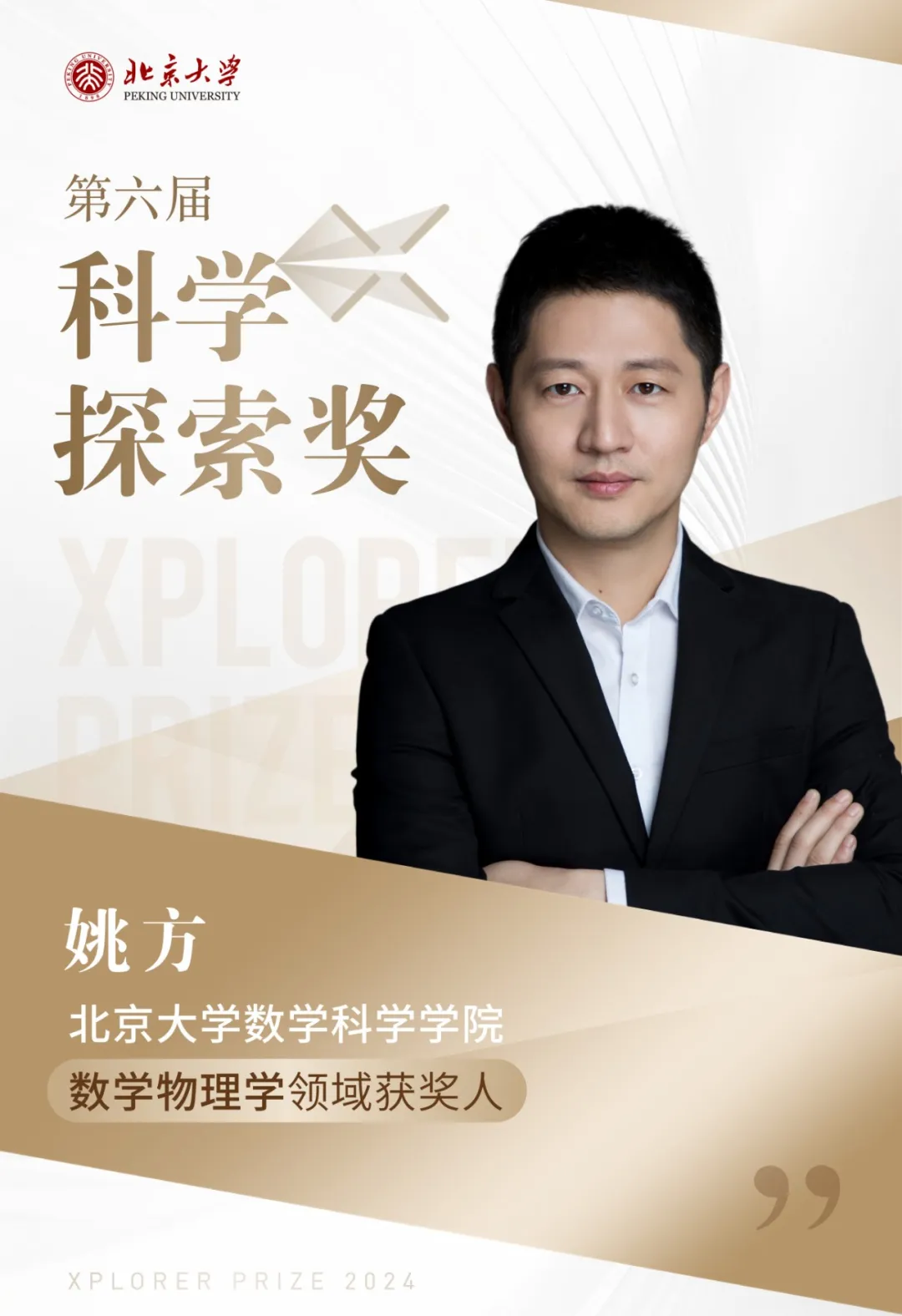

刘志博致力于运用放射性的独特优势解决生命科学前沿科学问题与临床实际需求。结合自产医用核素,推动硼氨酸等“1类新药”的研发,已获得中美监管部门批准开展临床试验;提出放疗响应药物的理念,来降低化疗的全身毒副作用;基于配体导向的成键反应发展了共价靶向核药物,突破传统核药物“血液快清除”和“肿瘤长滞留”难以兼得的困境,并在临床研究中证实了其有效性。未来将继续探索邻近化学驱动的核药物与药物递送策略。

彭影杰致力于星系形成与演化的研究。通过大规模巡天观测,发现存在两种独立的星系熄灭和死亡的过程,并提出了质量熄灭理论;建立了基于连续性方法的理论框架和星系气体调节模型,首次解释了星系的质量方程呈Schechter形式的原因;提出了角动量熄灭理论和通过星系中的重元素含量来研究星系熄灭的新方法,并被广泛应用于巡天观测中。

曹云龙主要从事B细胞适应性免疫应答研究以及抗体药物与疫苗设计。在新冠疫情期间,与谢晓亮院士课题组等多团队合作,围绕新冠病毒B细胞免疫应答、特异性抗体的结构与功能等开展了系统性研究,其中新冠中和抗体药物研制、新冠体液免疫应答特征和新冠突变免疫逃逸机制的创新性研究结果为抗击疫情作出了重要贡献。未来计划探索应对快速突变病毒的广谱多价疫苗通用设计,从而为HIV、流感、冠状病毒等影响世界公共卫生形势的关键传染病原提供广谱保护解决方案,并为将来可能出现的“疾病X”提供宝贵的技术储备。

伊成器专注于核酸修饰的基础研究与技术创新。建立了系列DNA/RNA修饰的检测与操控技术,丰富了RNA生物学的内涵,开拓了中国科学家引领的表观转录组学新领域;开发了基因编辑脱靶检测技术,为未来基因编辑药物的安全性评估提供了技术手段;在RNA编辑技术方面另辟蹊径,开发了原创性的RNA碱基编辑技术,有望在遗传性疾病治疗中实现创新性突破。

邱晨光面向未来亚1纳米节点芯片技术,聚焦研究高迁移率低维电子器件。率先在国际上通过实验证实了高迁移率低维晶体管有超越硅基的性能优势,将低维晶体管的性能推进到量子极限,实现世界最高室温弹道率;首次提出并命名了“狄拉克冷源晶体管”;首次提出稀土元素钇掺杂诱导相变理论,并发明了单原子层极限深度的选区替位掺杂工艺。

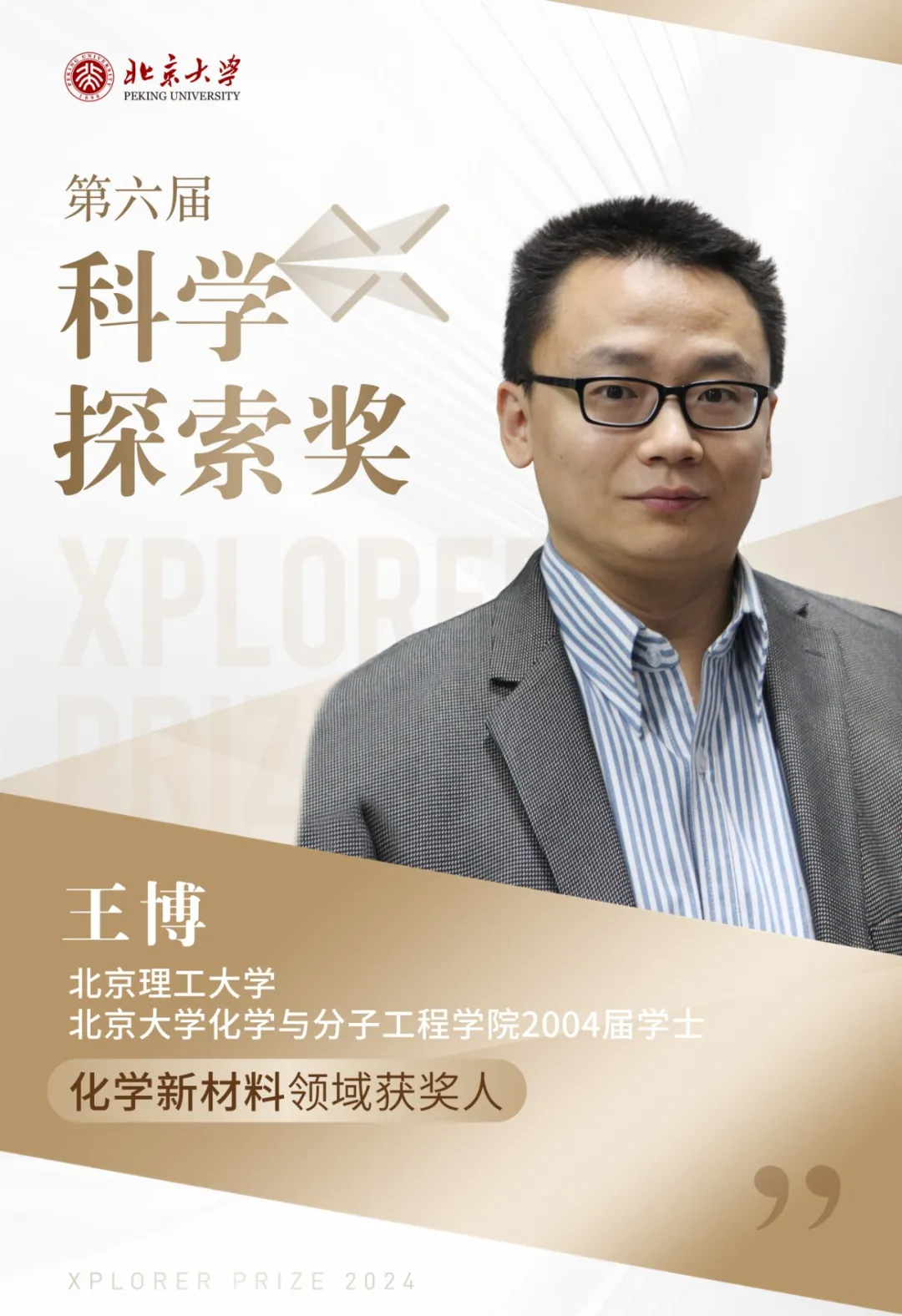

王博长期从事新型纳米多孔材料、开放框架聚合物理论与设计及其在关键分离过程、环境防护以及能源气体生产与储能等领域的应用研究,面向重大国家需求,关注污染治理、绿色储能、能源气体生产与储存等领域。

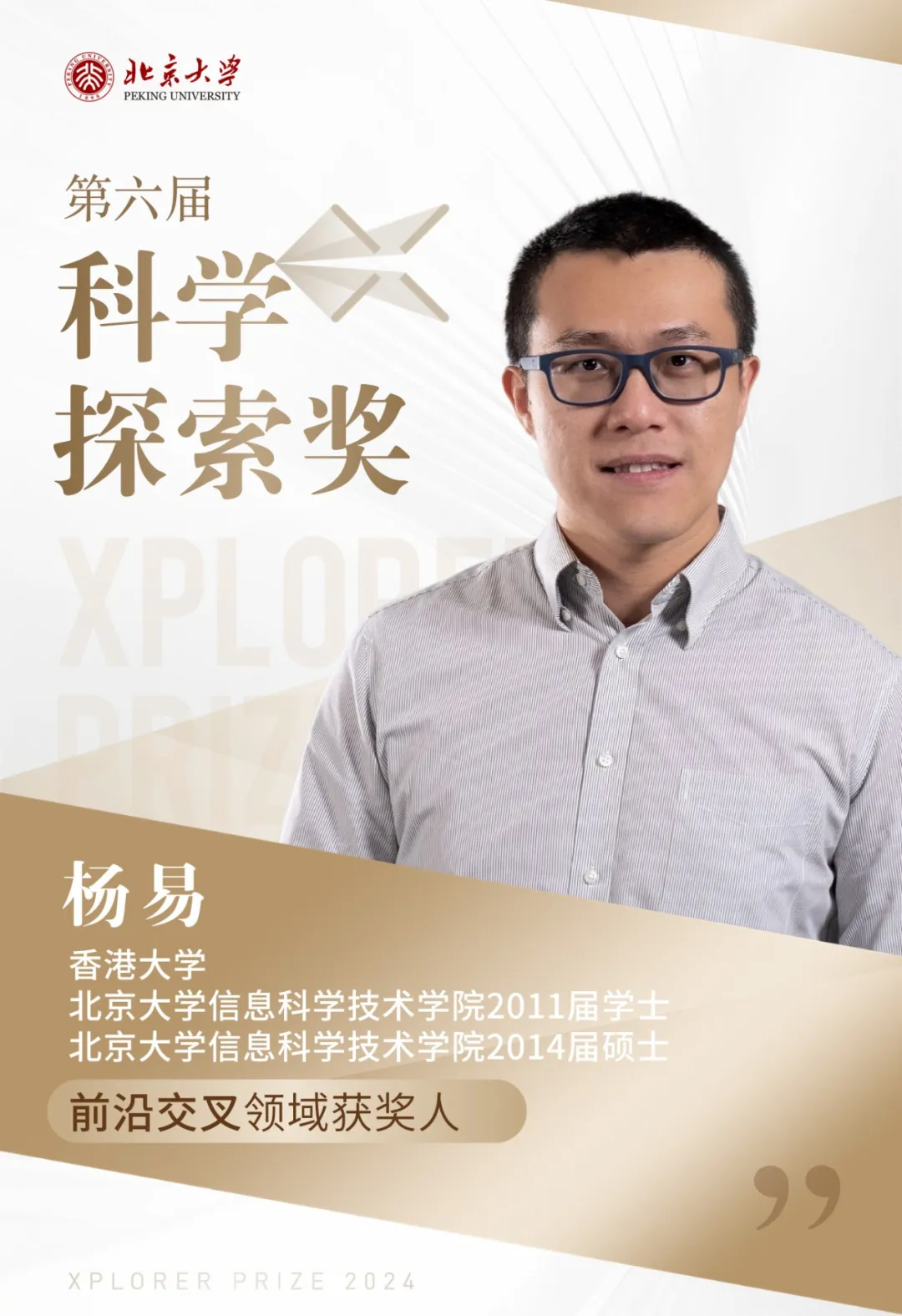

杨易及其团队主力研究纳米光子学和光学物理,致力于研究自由电子光相互作用和合成规范场等主题,其过往工作包括描述极端纳米尺度下的非经典光学响应的试验理论框架,实空间中非阿贝尔规范场的合成和测量、任意光子环境中自由电子自发辐射的上限,以及基于光学平坦能带的自由电子-光相互作用增强。

“科学探索奖”这六年

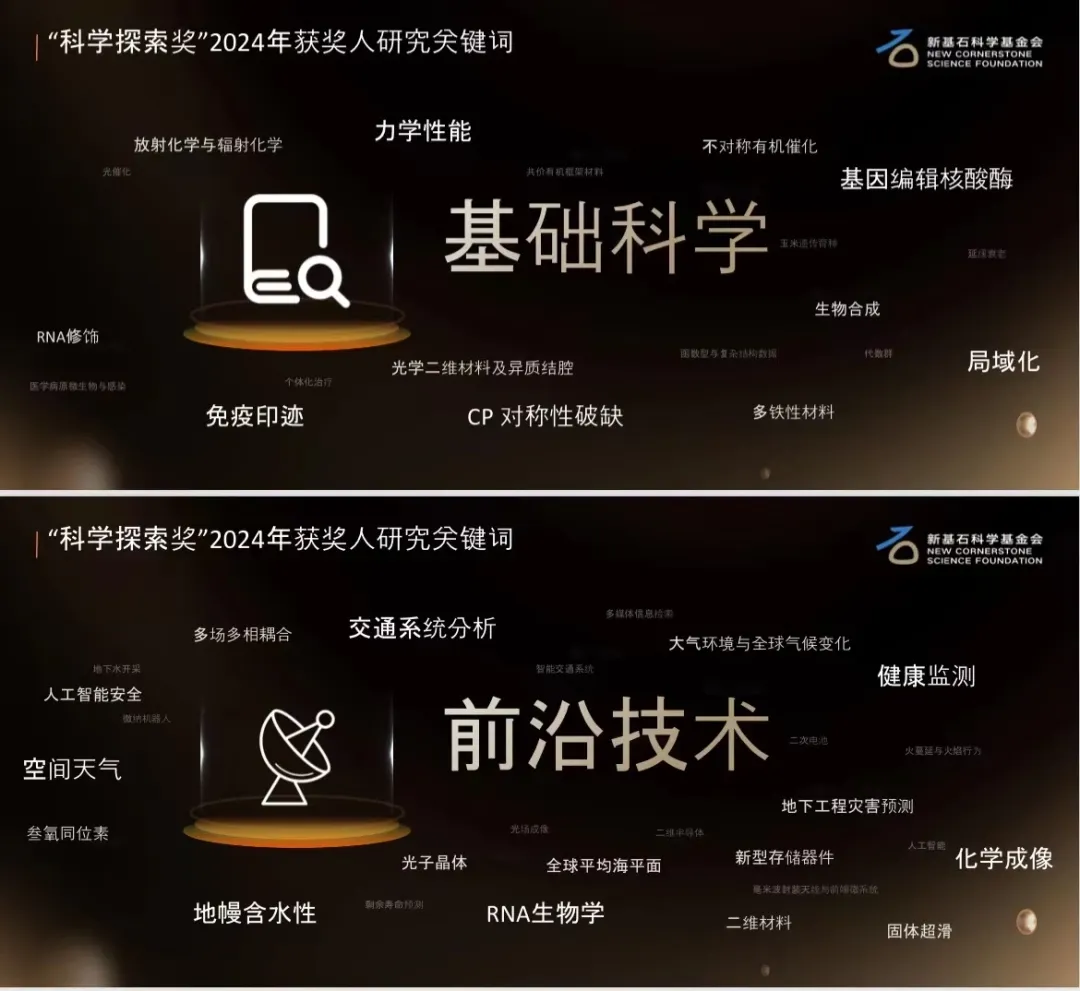

“科学探索奖”于2018年设立,由杨振宁、饶毅、施一公、潘建伟、谢晓亮等14位知名科学家,与腾讯公司创始人马化腾共同发起。它是一项由新基石科学基金会出资、科学家主导的公益奖项,是目前国内金额最高的青年科技人才资助项目之一。奖项支持在中国内地及港澳地区全职工作的青年科技工作者,鼓励他们心无旁骛地探索科学“无人区”。“科学探索奖”评审委员会每年选出不超过50名、男性45周岁及以下、女性48周岁及以下、在中国内地及港澳地区工作的青年科技工作者,每位获奖人在5年内获得总计300万元人民币奖金,且可自由支配。2024年“科学探索奖”仍然设置10个领域,包括数学物理学、化学新材料、天文和地学、生命科学、医学科学、信息电子、能源环境、先进制造、交通建筑、前沿交叉。

8月26日,第六届“科学探索奖”揭晓,六年来,累计获奖者达297人。在今年的奖项评选中,有3个方面呈现出的新气象值得关注:

鼓励原创,重视前沿交叉学科,优化交叉领域评审;

优先女性和年轻人,放宽女性申报年龄,增加女性评委,涌现更多年轻获奖者;

对“打招呼”行为零容忍,确保评审独立公正,提升奖项专业性与权威性。

62位星光熠熠的北大人

自2019年至2024年的六年时光里,共有41位北大教师、21位北大校友凭借其在各自领域的贡献,荣获了“科学探索奖”。

2019年

姓名(教师) |

领域 |

学院 |

陈鹏 |

化学新材料领域 |

化学与分子工程学院 |

马丁 |

化学新材料领域 |

化学与分子工程学院 |

周欢萍 |

能源环保领域 |

材料科学与工程学院 |

郭雪峰 |

前沿交叉领域 |

化学与分子工程学院 |

郭少军 |

前沿交叉领域 |

材料科学与工程学院 |

李毓龙 |

生命科学领域 |

生命科学学院 |

刘颖 |

生命科学领域 |

未来技术学院 |

刘若川 |

数学物理学领域 |

数学科学学院 |

黄罡 |

信息电子领域 |

计算机学院 |

杨玉超 |

信息电子领域 |

集成电路学院 |

姓名(校友) |

领域 |

在校经历 |

颉伟 |

生命科学领域 |

生物科学2003届本科 |

刘继峰 |

天文和地学领域 |

天体物理学1996届本科 |

施勇 |

天文和地学领域 |

地球物理系2003届本科 |

2020年

姓名(教师) |

领域 |

学院 |

陈兴 |

化学新材料领域 |

化学与分子工程学院 |

宋柏 |

前沿交叉领域 |

工学院 |

杨越 |

前沿交叉领域 |

工学院 |

东苏勃 |

天文和地学领域 |

物理学院 |

朴世龙 |

天文和地学领域 |

城市与环境学院 |

黄芊芊 |

信息电子领域 |

集成电路学院 |

谢涛 |

信息电子领域 |

计算机学院 |

姓名(校友) |

领域 |

在校经历 |

何旭华 |

数学物理学领域 |

数学科学学院2001届本科 |

刘钢 |

数学物理学领域 |

数学科学学院2008届硕士 |

张远波 |

数学物理学领域 |

技术物理学系2000届本科 |

李昂 |

化学新材料领域 |

化学与分子工程学院2004届本科 |

魏勇 |

天文和地学领域 |

地球与空间科学学院2008级博士后 |

颜河 |

能源环保领域 |

化学与分子工程学院2000届本科 |

2021年

姓名(教师) |

领域 |

学院 |

焦宁 |

化学新材料领域 |

医学部药学院 |

刘开辉 |

前沿交叉领域 |

物理学院 |

汤富酬 |

生命科学领域 |

生物医学前沿创新中心 |

唐铭 |

天文和地学领域 |

地球与空间科学学院 |

马仁敏 |

信息电子领域 |

物理学院 |

彭海琳 |

化学新材料领域 |

化学与分子工程学院 |

姓名(校友) |

领域 |

在校经历 |

刘庄 |

前沿交叉领域 |

化学学院2004届本科 |

刘光慧 |

前沿交叉领域 |

医学部2002届本科 |

姚望 |

数学物理学领域 |

物理学院2001届本科 |

袁荃 |

化学新材料领域 |

化学学院2009届博士 |

孙衍刚 |

生命科学领域 |

生命科学学院1999届本科、2004届博士 |

2022年

姓名(教师) |

领域 |

学院 |

江颖 |

数学物理学领域 |

物理学院 |

袁新意 |

数学物理学领域 |

北京国际数学研究中心 |

雷晓光 |

化学新材料领域 |

化学与分子工程学院 |

马思伟 |

信息电子领域 |

计算机学院 |

李柯伽 |

天文和地学领域 |

物理学院 |

姓名(校友) |

领域 |

在校经历 |

杨元合 |

生命科学领域 |

城市与环境学院2003届本科、2008届博士 |

王光宇 |

信息电子领域 |

基础医学院2017届博士 |

2023年

姓名(教师) |

领域 |

学院 |

丁剑 |

数学物理学领域 |

数学科学学院 |

田晖 |

天文和地学领域 |

地球与空间科学学院 |

白凡 |

医学科学领域 |

生物医学前沿创新中心 |

姜长涛 |

医学科学领域 |

医学部基础医学院 |

程翔 |

信息电子领域 |

电子学院 |

高鹏 |

前沿交叉领域 |

物理学院 |

姓名(校友) |

领域 |

在校经历 |

何颂 |

数学物理学领域 |

物理学院2005届本科、2009届博士 |

王国祯 |

数学物理学领域 |

数学科学学院2007届本科、2011届硕士 |

曹鹏 |

生命科学领域 |

生命科学学院2000届本科 |

2024年

姓名(教师) |

领域 |

学院 |

杨晓菲 |

数学物理学领域 |

物理学院 |

姚方 |

数学物理学领域 |

数学科学学院 |

刘志博 |

化学与新材料领域 |

化学与分子工程学院 |

彭影杰 |

天文和地学领域 |

物理学院 |

曹云龙 |

医学科学领域 |

生物医学前沿创新中心 |

伊成器 |

医学科学领域 |

生命科学学院 |

邱晨光 |

前沿交叉领域 |

电子学院 |

姓名(校友) |

领域 |

在校经历 |

王博 |

化学新材料领域 |

化学与分子工程学院2004届本科 |

杨易 |

前沿交叉领域 |

信息科学技术学院2011届本科、2014届硕士 |

这份获奖者名单不仅是北大教学与科研深厚底蕴的象征,更彰显了北大人在科学探索征途上的熠熠星光。祝愿每一位获奖者在科研的道路上砥砺前行,勇攀高峰。期待他们在科学的星辰大海中继续书写属于自己的辉煌篇章。